10月17日-19日,2025年乳腺癌规范诊疗与质量控制大会暨全国重点实验室乳腺癌学术年会在京盛大召开。大会期间,国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院马飞教授作题为“2025年中国乳腺癌质控年度报告”的主题演讲。该报告系统梳理了全球与中国乳腺癌发病死亡趋势、我国乳腺癌质控工作的战略部署与实践成果,并展望未来发展方向,为我国乃至全球乳腺癌防控事业提供重要参考。“肿瘤界”基于马飞教授讲题内容整理如下,以飨读者。

发病与死亡率双降,防控战略成效显现

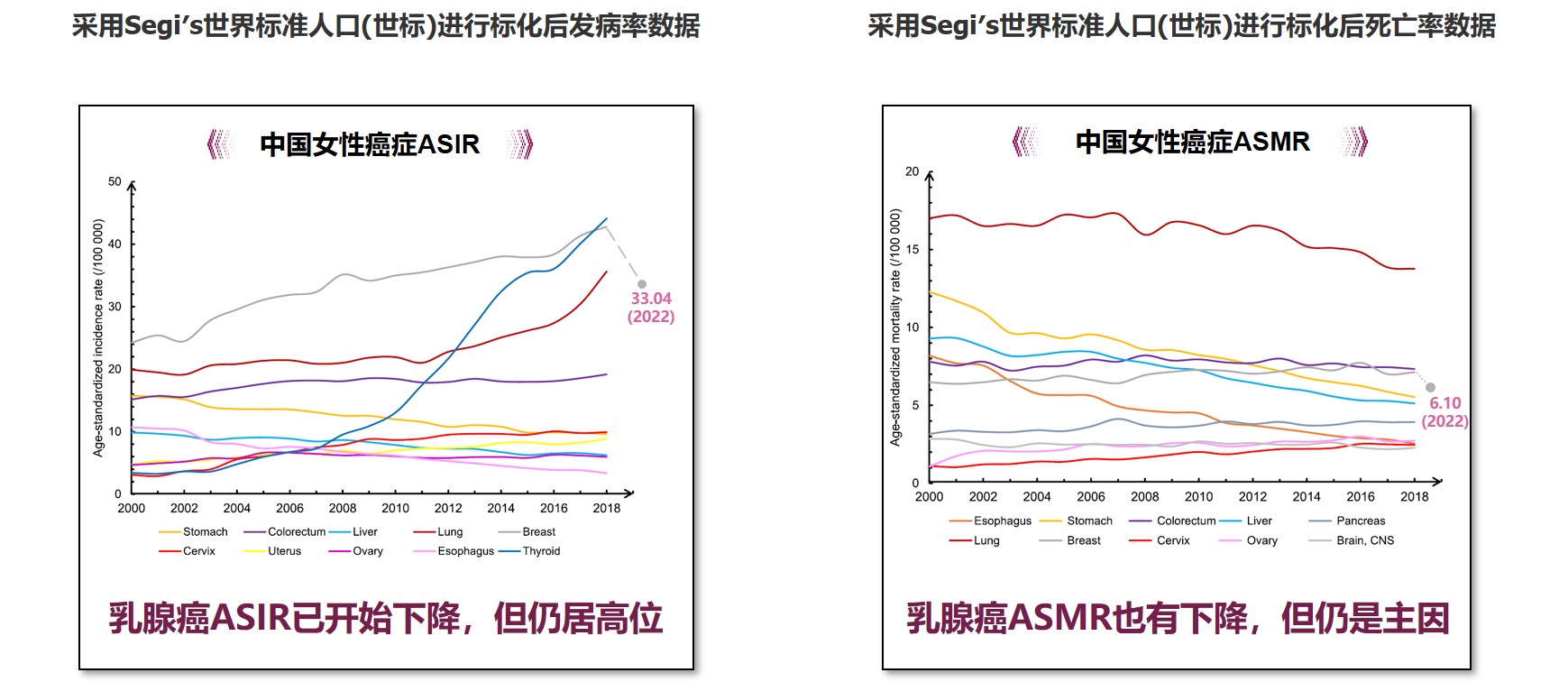

在全球范围内,乳腺癌是女性发病率第一位的恶性肿瘤,死亡率位列第二。而在中国,乳腺癌居女性发病率第二位,但死亡率已控制在第六位,这一数据对比凸显了我国在乳腺癌救治工作上取得的显著成效。更令人鼓舞的是,自乳腺癌质控工作启动以来,通过试点区域发病率监测数据可见,我国乳腺癌标化发病率和标化死亡率均已呈现一定程度的下降。这一“双下降”的积极拐点,是全体乳腺领域工作者多年辛勤耕耘的结晶,是防控策略科学有效的直接证明。

乳腺癌ASIR/ASMR数据

这份成绩根植于党中央、国务院高瞻远瞩的健康战略。《“健康中国2030”规划纲要》及《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023-2030年)》等纲领性文件明确将癌症防控列为重点,强调规范化诊疗与质量控制是癌症防控的核心举措。乳腺癌作为这一国家战略的先行试点和引领癌种,其探索与实践为整个中国肿瘤防控事业积累了宝贵经验。过去几年,乳腺癌质控工作紧紧围绕三大战略方向系统展开:完善国家指南规范、完善质控体系建设、规范诊疗能力建设,这三驾马车并驾齐驱,共同拉动了中国乳腺癌诊疗水平的整体跃升。

三大战略部署:筑牢乳腺癌质控核心体系

1 完善国家指南规范

在指南与规范建设方面,2024-2025年度成果斐然:更新国家卫健委《乳腺癌诊疗指南(2022→2024版)》(待颁),《中国晚期乳腺癌规范诊疗指南(2024版)》正式颁布。同时,极具创新性的《以患者为中心的肿瘤创新诊疗模式中国专家共识》和《乳腺癌骨健康全周期管理规范》均发布了中英文版本,《乳腺癌单病种分级诊疗专家共识(2025版)》也已成功面世。

在质控指标方面,乳腺癌始终发挥“标杆作用”:

2021年,率先建立24项乳腺癌质控指标,以此为模板,后续16种常见恶性肿瘤均完成对应指标建设,开启我国“以质控指标为抓手”的肿瘤规范化诊疗新时代;

2023年,由国家卫生健康委印发的《肿瘤专业医疗质量控制指标(2023年版)》中,以乳腺癌为首的12项指标、涵盖10个癌种的共114项指标成为全国各级医院加强自我管理的标尺;

2024年,《国家三级公立医院绩效考核操作手册》新增肿瘤专业医疗质量控制指标,覆盖10个癌种42项指标,其中乳腺癌5项关键指标被纳入“三级公立医院绩效考核(以下简称国考)”范畴。目前2025年国考数据已经发布,未来将进一步助力公立医院高质量发展。

2 完善质控体系建设

2.1 构建国家-省级乳腺癌质控体系,由上而下推动肿瘤规范诊疗质控工作

2018年国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会正式成立。截至2025年9月30日,全国已有24个省份陆续成立省级乳腺癌质控专委会,其中2025年新增福建省乳腺癌质控专委会。

福建省肿瘤质控中心乳腺癌质控专家组

2.2 建设国家专委会单学科质控小组,乳腺癌单学科深入推进质量控制

为响应国家西部大开发战略,破解中西部医疗资源不均衡的难题,“丝绸之路乳腺质控协作组”于2025年1月正式成立,该协作组覆盖中西部九省(面积占全国48%,人口2.74亿)——该区域医疗资源匮乏且分布不均,却是“一带一路”战略核心区。可喜的是,该协作组不仅在规范化诊疗方面成效显著,更产出突破性科研成果。如,集青海、甘肃、宁夏三省之力,赵久达教授团队的“针灸与标准三联止吐方案降低乳腺癌化疗所致恶心呕吐”研究发表于JCO,河南刘真真教授团队“新辅助治疗HER2阳性乳腺癌”研究发表于The Lancet Oncology。这些由研究者发起的多中心研究,不仅产出了高水平证据,更重要的是极大地提升了参与地区医生的临床科研意识与能力,起到了强大的示范与引领作用。值得注意的是,福建作为“海上丝绸之路”的源头,与“陆上丝绸之路”的联动,也是国家“一带一路”战略在乳腺癌防控领域的具体实践。

丝绸之路乳腺肿瘤质控协作组

2025年3月,“肿瘤表观遗传研究与转化协作组”在京成立。协作组旨在整合跨学科优势资源,搭建科研与转化一体平台,以推动中国肿瘤表观遗传研究高质量发展,提升中国在全球肿瘤表观遗传研究领域的影响力。

肿瘤表观遗传研究与转化协作组

中国乳腺癌研究者协作组(CBIC)是在国家创新驱动发展战略与“健康中国2030”行动纲领指引下,由符合标准的医疗机构与研究者共同发起的学术协作组织,立志于成为国家医学科技创新体系的重要组成部分。该协作组通过构建多维度资源整合协作-临床实践的链路闭环,推动我国乳腺癌临床研究的高质量发展。目前,CBIC首批已纳入206家核心医疗机构,以此次大会为重要节点,在此倡导全国各医院/机构加入协作组,共同推动乳腺癌临床研究成果与诊疗实践的高效转化。

中国乳腺癌研究者协作组

乳腺癌病理诊断亚学科规范化建设:“乳腺癌诊疗与病理规范化质控项目”于2021年正式启动。在应建明教授的积极推动下,项目自2023年起重点加强乳腺癌病理诊断亚学科规范化建设,当年即有169家医疗机构参加单病种质量控制病理诊断能力验证乳腺癌项目,2024年跃升至334家。为乳腺癌的分子病理发展与精准诊疗奠定了坚实基础。

乳腺癌诊疗与病理规范化质控项目

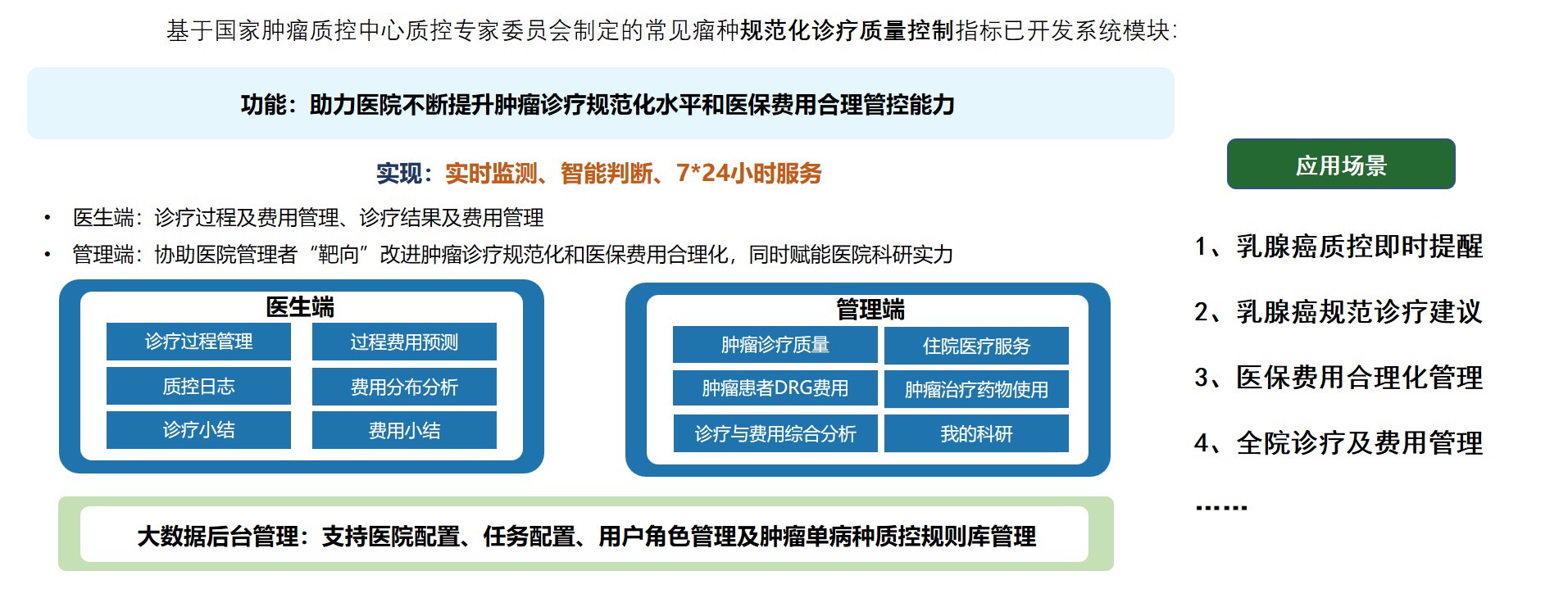

2.3 构建国家肿瘤单病种质控数据平台,探索规范化诊治信息化辅助决策系统

国家抗肿瘤药物临床应用监测平台(NATDSS)是目前我国最大的肿瘤临床诊疗数据集(覆盖31省1427家医院,监测2013年至今的870种药物使用情况,累计收录1500万+例患者全病历信息),它不仅支持完成2025年国考数据的评审,更让我们实现了乳腺癌质控指标的数字化评审。在此基础上推进的“乳腺癌规范诊疗与医保管理智能决策支持系统”,可实现实时监测、智能判断、7*24小时服务,助力医院不断提升肿瘤诊疗规范化水平和医保费用合理管控能力。此外,智慧医疗的探索也在持续深入。继2024年启动国内首个AIGC驱动的乳腺癌药物治疗依从性智能患者管理用药全国多中心临床研究(iPAC)后,2025年又启动了晚期乳腺癌ADC治疗依从性数字化管理临床研究项目,预示着乳腺癌诊疗正大步迈向数字化、智能化新时代。

乳腺癌规范诊疗与医保管理智能决策支持系统

3 规范诊疗能力建设

3.1 建设第一批全国乳腺癌规范化诊疗/示范中心,推动规范化诊疗的同质化水平

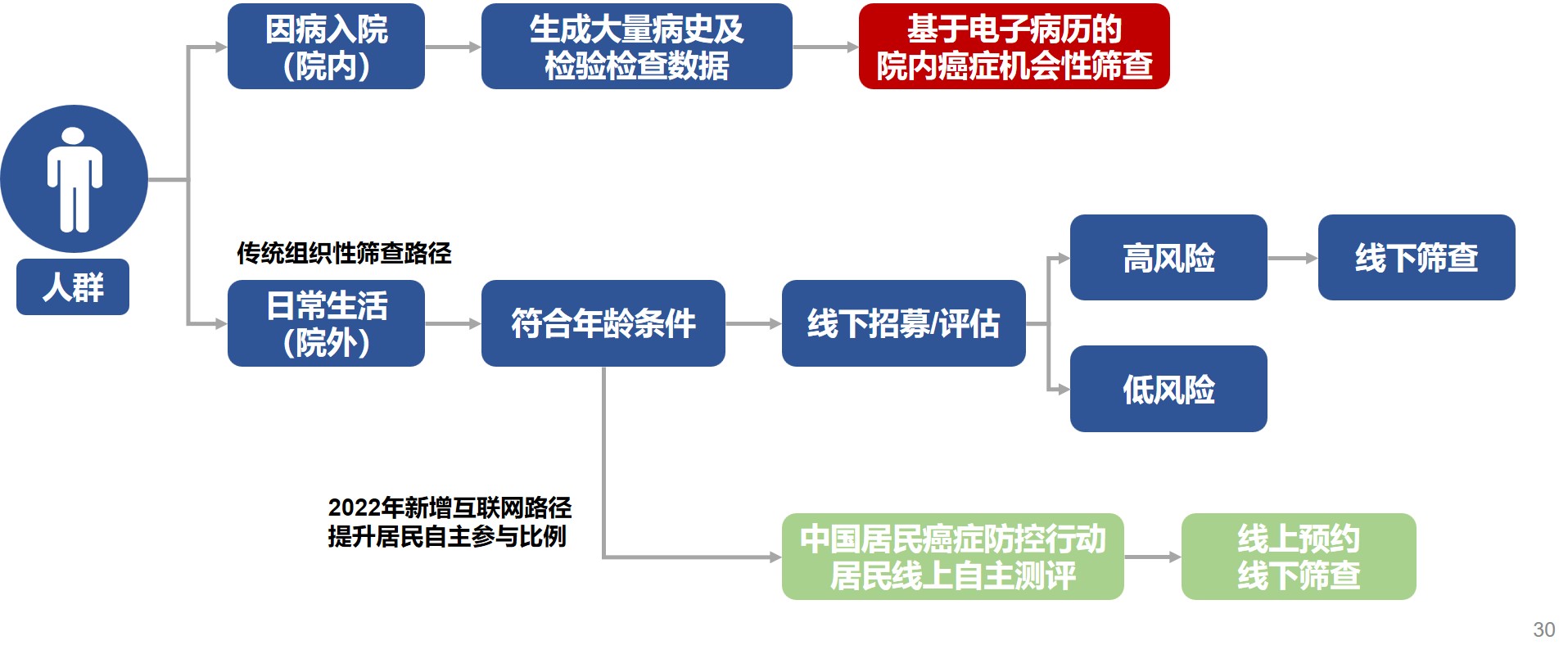

国家癌症中心于2020年12月印发第一批乳腺癌规范诊疗质量控制试点中心名单及有关工作要求,确定200家试点中心。这些中心围绕“癌前-急病-慢病”全周期,聚焦筛查与早诊早治、MDT诊疗能力、疑难病诊治能力、临床与转化研究、患者管理与科普,全面提升乳腺癌学科建设水平。在第一批试点中心建设过程中,中国特色的乳腺癌筛查策略,即“机会性筛查+组织性筛查”得到大力推进。通过构建基于电子病历的院内癌症机会性筛查机制,嵌入各级医院医生工作站,实现“高危提醒、筛查提醒、信息问询、阳性预警”,为提高各级医院对于包含乳腺癌在内的癌症的早期诊断率,同时进一步协同补充传统组织学筛查路径来提高整个乳腺癌的早期诊断率做出贡献。

组织性筛查+机会性筛查

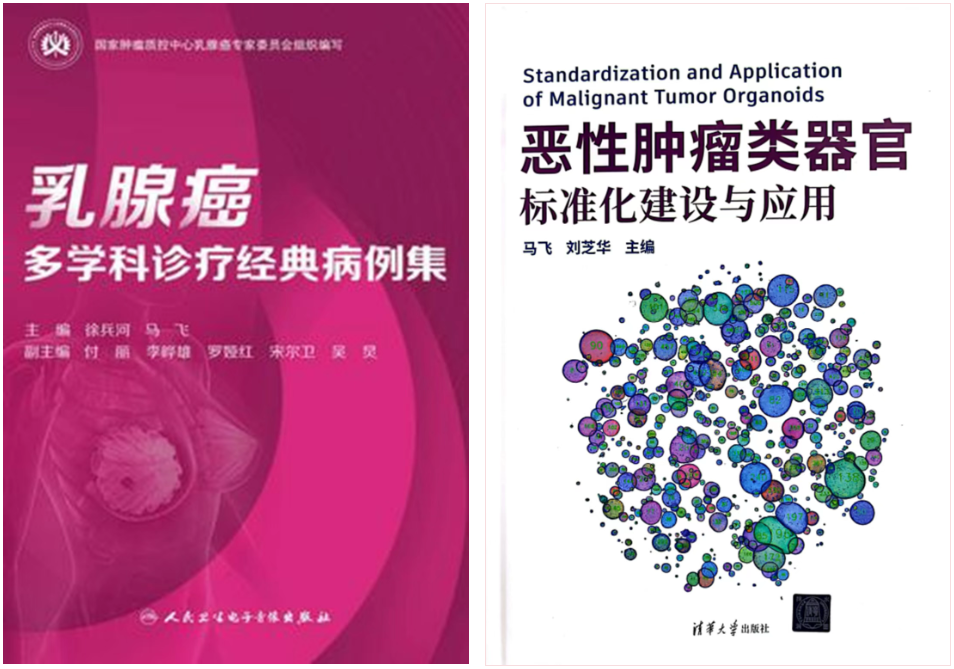

此外,在加强多学科诊疗方面,由徐兵河院士与马飞教授共同主编的《乳腺癌多学科诊疗经典病例集》已正式发布,精选27个典型病例,为临床实践提供重要参考。同时,中国首部类器官Bench to Bedside《恶性肿瘤类器官标准化建设与应用》专著也已问世,标志着我国肿瘤类器官技术迈入标准化发展新阶段。

针对疑难病例的规范诊疗,2021年开始通过线上平台定期开展“乳腺癌疑难病诊疗能力建设研讨会”。截至2025年7月,已举办140余场,覆盖200余家医院,近200位学科带头人参与,累计参与同道近20万人次,有效推动优质医疗资源下沉。在专病管理方面,重点加强乳腺癌骨转移规范诊疗能力建设,以乳腺癌骨转移相关疑难病例为抓手,定期进行多学科MDT学术交流。自2024年3月启动以来,项目已开展1场全国启动会和9场省级区域交流会,覆盖20余家医院,累计参与超过3.2万人次,共同促进骨转移诊疗能力的规范化。

乳腺癌骨转移相关建设

3.2 从质控指标监控、现场核查、单项建设等三个层面,完成第一批试点中心评审

乳腺癌单病种质控考核分为3个单元,即乳腺癌质量控制及管理指标、乳腺癌单病种质控现场督察、乳腺癌五大能力建设活动的加分项。目前已完成完成首批200家试点中心现场考核,共有1108位专家参与督查。今年国考公布的2023年乳腺癌规范诊疗质量控制报告(覆盖医院范围为200家第一批乳腺癌规范诊治质控试点单位)显示,乳腺癌患者首次治疗前临床TNM分期评估率、首次非手术治疗前病理学诊断率、术后病理TNM分期率、首次靶向药物治疗前分子病理检测率、淋巴结清扫规范率分别有189、190、174、188、173家医疗机构产出数据(上报数据且数据质量符合要求的医院产出指标结果)。

在国考质控指标的基础上,2025年2月,“强质控、促提升-乳腺癌单病种促进行动交流会暨以公立医院高质量发展为目标的乳腺癌单病种促进行动”正式启动。项目紧密围绕国家深化医改与公立医院绩效考核要求,聚焦乳腺癌单病种质控体系构建,通过讲座、研讨和案例分享等形式深入解析"国考"中乳腺癌单病种质控指标内涵及实施路径,探索高质量发展背景下乳腺癌专科能力提升策略。项目计划全年开展12场,截至2025年6月30日,已成功举办8场,累计吸引数百名乳腺肿瘤领域专家、医院管理者参与。

强质控、促提升-乳腺癌单病种促进行动交流会

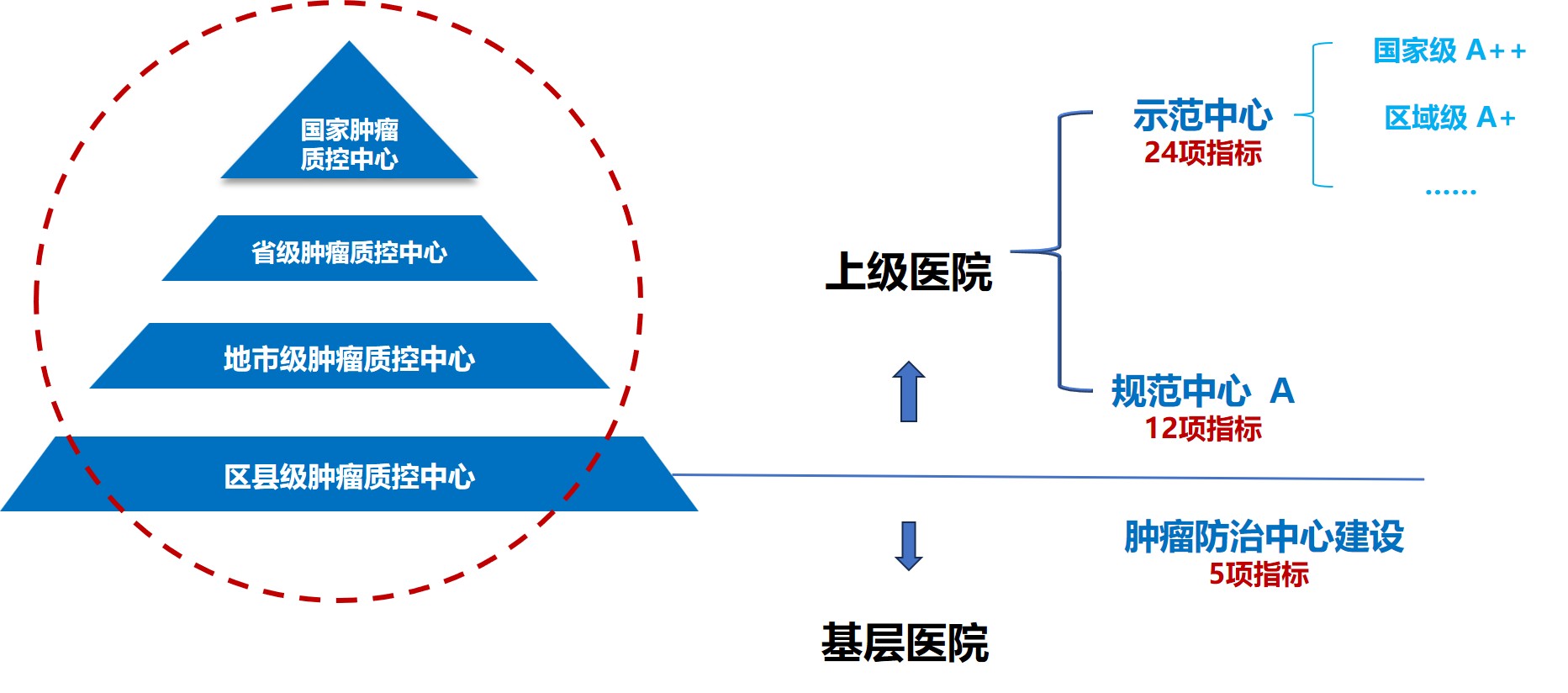

此外,乳腺癌单病种分级诊疗体系建设步入深化落地阶段。乳腺癌作为国内最早颁布分级诊疗技术方案的癌种,于今年更新发布了《乳腺癌单病种分级诊疗专家共识(2025版)》,并以质控指标为基础,对国家四级肿瘤防控体系中的各级医疗机构——从代表最高水平的“示范中心”到“规范中心”,乃至基层医院都提出了明确的建设与考核要求,形成了更高维度、更易落地的分级诊疗网络。

乳腺癌分级诊疗体系下的专病/肿瘤中心建设

在国家卫健委的部署下,第一周期(2024-2027年)“国家临床能力专科建设评估工作”将于近期启动,乳腺癌作为首批三个癌种之一(肺癌、乳腺癌、肝癌),其评估方案已提交国家卫健委,即将全国落地。

2025年10月,全球妇女峰会在北京成功召开。习近平总书记在会上提出“让更多优质健康资源惠及所有妇女”,为我国妇女健康事业指明了方向。自1995年我国首办该峰会以来,国家持续加大妇女健康投入,累计为4.8亿人次提供宫颈癌和乳腺癌免费筛查,并同步推进优质医疗资源惠及乳腺癌患者,构建生育友好型医疗环境。在此基础上,我国首个“肿瘤患者生育力保护联盟”于2025年3月正式成立,并同步发起了“早发乳腺癌防治与生育健康工程”。此外,在乔杰院士、马丁院士、黄荷凤院士、陈子江院士等妇科/生殖学科专家的支持下,乳腺癌患者生育力保护工作已被纳入中国生育力保存联盟,并建立起“肿瘤患者生育力数据库”。国家人类遗传资源中心亦专门设立“国家生育力保存库”,为乳腺癌患者开辟生育力保护专项,系统推动相关工作的规范开展与资源整合。

肿瘤患者生育力保护联盟成立

3.3 启动第二批全国乳腺癌规范化诊疗/示范中心遴选工作

为对接国务院于2025年9月批复《医疗卫生强基工程实施方案》中“强基层、固基础、保基本”的核心精神,乳腺癌质控工作已先行一步。第二批168家试点中心的遴选工作已完成,与第一批200家中心合并,共计368家医疗机构构成的网络已覆盖全国所有地市级行政区及部分重点县域。同时,在国家“千县增辉-肿瘤规范诊疗能力提升项目(2025年5-8月)”支持下,以乳腺癌为代表推进县域肿瘤防治中心建设,通过线上课程培训、认证授牌等方式,覆盖超过4000位县域肿瘤相关科室学员,有力地促进了优质医疗资源的扩容下沉,填补了县域乳腺癌质控短板。

千县增辉-肿瘤规范诊疗能力提升项目

未来展望:提起来、沉下去、辐射开

回顾过去,自2021年首版《中国乳腺癌规范诊疗质量控制年鉴》发布以来,到今年已出版5版。这五本“小书”,不仅是我国乳腺癌质控指标、诊疗数据的“年度档案”,更见证了中国乳腺癌学者为患者健康和国家肿瘤防控事业所付出的巨大努力与取得的卓越成就,成为全球了解中国乳腺癌防控进展的重要窗口。

2025年版乳腺癌质控年鉴(电子版)购买链接

展望未来,乳腺癌质控中心战略发展方向分为三大方面:

第一,“提起来”:在现有同质化水平较好的基础上,持续提升诊疗质量的“合格线”。这依赖于临床研究的深入开展、以人工智能为代表的新质生产力的赋能,以及致力于提升患者生活质量(如生育力保护)等工作的全面推进,最终实现患者生存期与生存质量的同步提升。

第二,“沉下去”:借助国家医疗卫生强基工程的规划,结合分级诊疗的切实落地,加强市县一体化建设,将规范化诊疗与质控要求深度下沉至市、县、乡镇乃至村级,依托各位学科带头人发挥区域龙头作用,带领优质资源走向基层。

第三,“辐射开”:一方面,通过省级、区域性质控协作组,将优秀专家的影响力在全国层面辐射开来,进一步推进规范化诊疗。另一方面,依托“一带一路”国家战略,将中国先进的乳腺癌防治理念、技术和管理模式向外辐射。例如,通过内蒙古向蒙古国、新疆向中亚、福建和广东向东南亚、广西向东盟、云南向缅甸和越南等路径,让中国智慧为全球乳腺癌防控事业做出更大贡献。

结语

从试点探索到全面引领,从指标建立到体系完善,中国乳腺癌质控工作走过了一条不平凡的创新之路。它以其成功的实践,证明了以单病种为试点、以质控指标为抓手、以体系建设为保障的肿瘤防控模式的有效性。站在新的历史起点上,随着“提起来、沉下去、辐射开”战略的深入推进,中国乳腺癌防控事业必将以星火燎原之势,持续向着最高水平看齐,不仅为中国人民,也为构建人类卫生健康共同体贡献更多的“中国方案”与“中国力量”。

专家简介

马飞 教授

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任

教育部长江学者特聘教授、北京协和医学院长聘教授

分子肿瘤学全国重点实验室PI、国家重点研发计划首席科学家

肿瘤智能化医疗器械研究与评价联合实验室负责人

Cancer Innovation主编

《中国医学前沿杂志(电子版)》《肿瘤综合治疗电子杂志》副主编

健康中国研究中心癌症防治专家委员会主任委员

国家肿瘤质控中心乳腺癌专委会副主委兼秘书长

中国乳腺癌筛查与早诊早治规范委员会秘书长

国家抗肿瘤药物临床应用监测专委会秘书长

中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会副主委

中国抗癌协会整合肿瘤心脏病分会副主委

中国抗癌协会标准建设委员会秘书长

中国药师协会肿瘤专科药师分会副主委

博鳌肿瘤创新研究院理事长

编辑:lagertha

审核:马飞教授

来源:肿瘤界