为了响应《“健康中国2030”规划纲要》,实现我国全民消化肿瘤早诊早治,《肿瘤界》设立“齐力荟聚-消化肿瘤频道”,聚焦消化肿瘤患者的诊断治疗。旨在报道国内前瞻性、创新性和高学术水平的关于消化道肿瘤防治的临床应用和基础研究,把握学术发展动向,促进学术交流,整体提高国内消化肿瘤防治的临床与研究水平,结合国内研究特色,以及国内临床规范制度,推动消化肿瘤防治的进步,普及推广临床规范化诊疗。

专家访谈

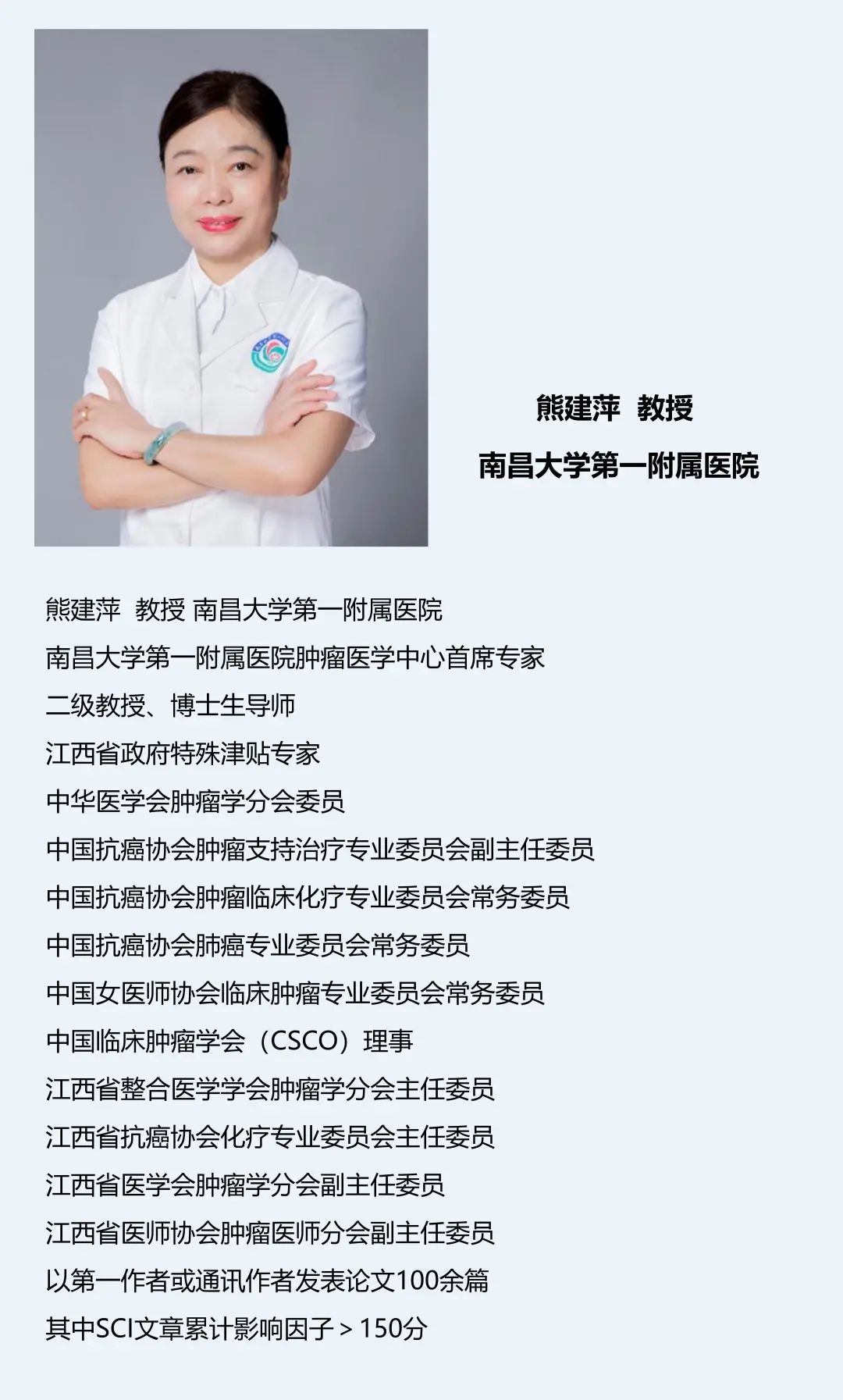

专家简介

1. 结直肠癌严重危害我国居民健康,晚期结直肠癌更是严重影响患者的生活质量。近年来在我国结直肠癌领域专家、学者的共同努力下,我国结直肠癌治诊疗水平不断进步,请您简要介绍目前结直肠癌的系统治疗现状。

结直肠癌是全世界常见恶性肿瘤之一,也是癌症患者死亡的主要原因。近30年来我国结直肠癌的发病率和死亡率明显趋于上升。约35%的结直肠癌患者就诊时已为晚期,无手术根治机会而只能接受姑息治疗。

已证实与最佳支持治疗比较,化疗能延长患者生存期并改善生活质量。奥沙利铂或伊立替康联合氟尿嘧啶的联合化疗是转移性结直肠癌(mCRC)的标准治疗方案。近十几年来,化疗联合靶向治疗使mCRC患者的客观缓解率(ORR)、无进展生存(PFS)时间、总生存(OS)时间及生活质量得到进一步改善。目前,已经批准用于结直肠癌患者临床治疗的靶向药物包括抗EGFR和VEGF的2种靶点的抗体药物,另外有一些正在进行临床试验的抗体药物。此外,基于免疫检查点抑制剂的现代癌症免疫治疗可以对MSI-H/dMMR型肠癌(简称MSI-H型肠癌)产生良好应答。

总体来说,结直肠癌的系统治疗要基于肿瘤特征(包括肿瘤负荷、肿瘤部位、可切除性、RAS、BRAF、MSI及HER2等分子特征等)、患者特征(体能状态、年龄、既往治疗及伴随疾病等)及患者意愿等方面进行综合考量,以制定个体化治疗策略及靶向治疗药物的全程合理布局。一线治疗是延长生存的关键决定因素,对于左半RAS野生型mCRC来说,一线使用西妥昔单抗联合化疗OS优于一线使用贝伐珠单抗,且ORR有所提高,故一线首选西妥昔单抗联合化疗。对于右半mCRC,无论RAS和BRAF状态,两药或三药联合贝伐珠单抗是首选治疗方案。mCRC二线治疗目前也在逐渐丰富,三线治疗将百家争鸣。

2. 近年来免疫治疗在结直肠癌领域取得了一定进展,您如何评价免疫单药或者免疫联合治疗在MSI-H型晚期结直肠癌患者中的疗效?您如何看待将免疫治疗前移至MSI-H型结直肠癌的术前新辅助/术后辅助治疗?

基于MSI状态,可以根据对免疫治疗的疗效将结直肠癌患者分为两个群体:“优势人群”——MSI-H/dMMR型肠癌(简称MSI-H型肠癌);“无效人群”——MSS/pMMR型肠癌(简称MSS型肠癌)。MSI-H/dMMR存在于13%~14%的结直肠癌病例。对于这部分患者,免疫治疗无论是单药抗PD-1单抗还是联合抗CTLA-4单抗的双抗免疫疗法,均取得了良好的效果。KEYNOTE-016研究中,研究者发现dMMR的多种肿瘤均可从帕博利珠单抗免疫治疗中获益,而在结直肠癌中,帕博利珠单抗单药治疗在dMMR病例的ORR为40%,在pMMR患者的ORR为0。CheckMate-142是肠癌领域目前PD-1单抗联合CTLA-4单抗双免疫疗法的最大型的研究,结果显示,与单药PD-1单抗治疗比较,联合CTLA-4单抗的双免疫疗法能进一步提高疗效(ORR、PFS、OS),但是联合治疗也带来了治疗毒性的增加。

MSI-H/dMMR型mCRC的治疗结果极大地鼓舞了免疫治疗在术前治疗中的探索。其中具有代表性的是来自荷兰的NICHE研究,该研究的20例dMMR肿瘤患者均观察到病理缓解,其中19例肿瘤残留≤10%,12例达到pCR;在15例pMMR肿瘤患者中,仍有4例(27%)显示出病理反应。Voltage研究探讨了局部晚期直肠癌行长程同步放化疗后予以纳武利尤单抗的新辅助免疫治疗,dMMR组的pCR率达到60%。国内邓艳红教授团队的PICC研究的PD⁃1单抗单药组pCR率为65%,特瑞普利单抗联合塞来昔布组pCR率高达88%。综上不难看出,MSI-H/dMMR型结直肠癌患者接受新辅助免疫治疗可获得较高的pCR率,也提示术前单用免疫治疗即可达到高效、安全和省时的结果。对于MSI-H/dMMR型肠癌这个特殊的群体,目前的临床研究证据已有迹象表明,不管处于何种疾病状态(早期、晚期或初治、经治),均可能从免疫治疗中获益,可以预见在不久的将来,这一群体的治疗格局将因此而发生翻天覆地的变化,免疫治疗可能会成为主流治疗手段。

3. 您认为免疫联合治疗在MSS型晚期结直肠癌治疗中的应用前景如何?

针对MSS/pMMR人群的免疫治疗研究则大多令人沮丧,免疫治疗在该分型结直肠癌患者中大多为阴性结果,单药基本无效。但近期联合用药相关研究给予了提高免疫治疗在该人群中疗效的可能性,免疫治疗联合小分子抗血管生成靶向治疗已经取得了一定的进展。2019年REGONIVO Ib期研究在肠癌队列中纳武利尤单抗+瑞戈非尼的抗肿瘤活性令人鼓舞。25例晚期肠癌患者ORR为36%(MSS患者的ORR为33%),中位PFS时间为7.9个月,12个月的OS率达68%。之后陆续有采用不同与小分子抗血管生成靶向药物联合免疫治疗方案作为mCRC后线治疗的多项单臂研究报道,包括北美REGNIVO、REGOMUNE研究(瑞戈非尼联合阿维鲁单抗)、REGOTORI研究(瑞戈非尼联合特瑞普利单抗)、呋喹替尼联合信迪利单抗研究以及LEAP-005研究结直肠癌队列(仑伐替尼联合帕博利珠单抗)等。这些研究虽没有重复出日本REGNIVO研究的高ORR,但总体上免疫联合抗血管生成TKI方案作为mCRC三线治疗的研究报道ORR为7%~27%,疾病控制率(DCR)为39%~80%,中位OS时间为7.5~15.5个月,与既往标准三线单药治疗(瑞戈非尼、呋喹替尼或TAS 102)随机对照试验研究结果比较ORR及OS在数值上均有一定提高。

随着临床研究的深入,未来更多的联合治疗组合将可能为MSS/pMMR型结直肠癌患者带来更大获益,免疫联合治疗的线数也将逐渐提前。总体来说,对于MSS/pMMR结直肠癌患者而言,目前的免疫治疗仍在摸索中,尚处黎明前的黑暗时期,曙光在前方。

4. 2022年CACA-RC指南推荐曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗作为不适合强烈治疗的晚期不可切除结直肠癌患者内科治疗姑息一线治疗方案,请您结合相关研究,谈谈该方案具有怎么样的治疗特色与优势?

晚期转移性结直肠癌的标准化疗方案在指南中是以奥沙利铂或伊立替康为基础的FOLFOX和FOLFIRI方案,在此基础上,可以联合西妥昔单抗或者贝伐珠单抗,但是,依旧有部分患者身体状况无法耐受加强化疗,少数患者因为高敏可能出现药物过敏,针对这一类患者,治疗方案的选择非常有限且预后情况并不理想。临床上往往推荐口服化疗药物+贝伐珠单抗的方案。

2022年CACA-RC指南基于TASCO1研究的结果,推荐拒绝静脉化疗或不能耐受强烈治疗、易敏的晚期肠癌患者姑息一线选择曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗方案。TASCO1研究是一项旨在随机比较TAS-102+贝伐珠单抗和卡培他滨+贝伐珠单抗在一线治疗不可接受强烈治疗的不可切除转移性结直肠癌的II期研究。研究结果显示:TAS-102组延长患者mPFS时间1.41个月(9.23个月vs 7.82个月);延长患者mOS时间4.64个月(22.31个月vs 17.67个月)。安全性分析也提示曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗治疗具有良好的耐受性,它最常发生的3/4级不良事件是中性粒细胞减少。严重的发热性中性粒细胞减少症率约为4%。曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗方案因其高效、低毒的特点为不适合强烈治疗的mCRC患者及老年患者带来了新的希望,其疗效与生存获益令人期待。

病例分享

专家简介

基本情况

基本信息:性别 女,年龄 65岁,身高 153cm,体重 52kg,ECOG 1分。

主诉:结肠癌术后1年复发,肺转移病灶射频消融术后4月余。

既往史、个人史、家族史:均无特殊。

初诊病史

患者2017年11月无明显诱因出现反复脐周阵发性疼痛,于2018年1月就诊当地医院,行肠镜示:(右半结肠)中分化腺癌。

于2018-1-19 行腹腔镜下右半结肠切除术+腹腔镜下区域淋巴结清扫术+回肠-结肠吻合术+腹腔灌注化疗,术后病理:(右半结肠)中分化腺癌,癌组织累及肠壁全程达浆膜下脂肪组织,脉管内可见癌栓,神经未及癌累及,两侧手术切缘未见癌累及,网膜可见癌结节1枚,结肠旁清扫9枚淋巴结,可见2枚淋巴结转移(2/9),另见癌结节1枚,小肠旁清扫2枚淋巴结,均未见癌累及。分期T4aN2aM0(IIIC期)。

2018-2-24至2018-7-6 行10周期FOLFOX方案辅助化疗。

2018-9-26 复查CT提示双肺多发小结节,右肺上叶结节较前增大,拟为转移。

2018-12 患者于外院行肺部结节射频消融术。

此后患者未再行其他治疗。

治疗方案

2019-4-13 患者就诊我院,完善检查,胸全腹CT(平扫+增强)示:

1. 结肠术后改变,术区后方结肠管壁增厚、僵硬,建议结合内镜检查。

2. 右下腹腔及子宫直肠窝软组织结节,拟为转移。

3. 右肺上叶磨玻璃密度影,随访排外转移。基因检测结果:KRAS、NRAS、BRAF均为野生型,MSI-S。

2019-4-20至2019-10-15 行贝伐珠单抗+FOLFIRI联合治疗方案12周期。

2019-11 复查CT:

1. 吻合口区一般情况可,壁略增厚,较前变化不大。

2. 原右下腹腔及子宫直肠窝软组织结节,未见明确显示。

3. 右肺上叶条片影、双肺小结节,较前相仿。疗效PR。

后予贝伐珠单抗+卡培他滨行维持治疗3周期。

2020-1 复查CT提示:双肺实性小结节及磨玻璃结节,较前增多、增大。疗效PD。

2020-3-3 起行贝伐珠单抗+卡培他滨+伊立替康联合治疗两周期。

2020-5 复查CT提示:双肺多发结节病灶,较前对比病灶增多、增大。疗效PD。

2020-5-21至2021-5-18 患者一直规律进行纳武利尤单抗+瑞戈非尼治疗,2021-3 复查CT:双肺多发结节,较前对比缩小。疗效PR。

2021-6-16 复查CT示:

1. 双肺多发结节较前相仿。

2. 腹腔及腹壁新增多发结节,考虑转移。

3. 纵隔淋巴结较前增大,部分融合,新增双侧腋窝多发淋巴结肿大,较大者直径约2.0cm,考虑肿瘤进展。

2021-6-17 给予3周期贝伐珠单抗联合曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)化疗。

2021-8-2 复查CT示:

1. 双肺多发结节较前相仿。

2. 腹腔及腹壁结节较前减小。

3. 纵隔淋巴结较前相仿,双侧腋窝淋巴结部分较前缩小。考虑治疗有效。

此后患者于当地医院继续行贝伐珠单抗联合曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)治疗。2021-12-3 电话随访得知患者2021-11-19 于家中病逝。

疗效评价

晚期结肠癌患者多线治疗后,选择贝伐珠单抗联合曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)方案治疗,用药第1程后,患者即自诉症状逐渐好转,3周期后复查肿瘤控制稳定,部分病灶缩小。该方案最终为患者带来了约5个月的生存获益。

病例点评

随着药物可及性增加、规范化治疗理念推广及精准医学的发展,晚期结直肠癌患者的生存期越来越长,该患者从结肠癌术后复发至病逝之间的生存期超过3年。晚期结直肠癌治疗应该注重全程管理,并根据患者特征、肿瘤特征及治疗特征,合理制定治疗目标,合理安排一线、二线、三线及后线布局。此例患者为老年女性,2018年1月行结肠癌根治术,术后辅助化疗6个月,2018年9月发现肺部发生转移,并针对肺部转移病灶行局部射频消融治疗。2019年4月复查发现肿瘤进展,经一线、二线积极应用贝伐珠单抗+化疗方案治疗后,2020年5月复查胸部CT结果显示疾病发生进展,此时三线治疗方案选择了纳武利尤单抗联合瑞戈非尼,即免疫联合抗血管生成用药方案。该方案为患者带来了将近13个月的无疾病进展期。2021年6月,患者全身肿瘤病灶再次进展。四线治疗选择了贝伐珠单抗联合曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)治疗,用药第1程后,患者即自诉症状逐渐好转,3周期后复查肿瘤控制稳定,部分病灶缩小,且不良反应较轻。贝伐珠单抗联合曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)方案为该患者在接受多线治疗后,依旧带来了约5个月伴随较好质量的生存获益,让我们认识到该方案的治疗潜力。

*本文仅代表专家观点,并经专家审校。