为了响应《“健康中国2030”规划纲要》,实现我国全民消化肿瘤早诊早治,《肿瘤界》设立“齐力荟聚-消化肿瘤频道”,聚焦消化肿瘤患者的诊断治疗。旨在报道国内前瞻性、创新性和高学术水平的关于消化道肿瘤防治的临床应用和基础研究,把握学术发展动向,促进学术交流,整体提高国内消化肿瘤防治的临床与研究水平,结合国内研究特色,以及国内临床规范制度,推动消化肿瘤防治的进步,普及推广临床规范化诊疗。

一、专家访谈

专家简介

Q1:基于目前临床和PhI/II试验的结果,我们应如何探索在微卫星稳定(MSS)型晚期肠癌患者中免疫治疗的应用策略及实践?

截至目前,相关研究结果显示单药免疫治疗在MSS型晚期肠癌治疗中效果欠佳。从机制角度来看,免疫治疗联合抗血管药物治疗晚期结直肠癌效果较好,可以使肿瘤的微环境从免疫抑制转换为免疫支持。

受到REGONIVO研究的启发,国内外陆续开展了抗血管生成药物联合免疫抑制剂的相关试验,研究数据显示,不同的免疫治疗联合抗血管药物治疗方案,其有效率在15%左右。由于临床中对于晚期后线的肠癌患者还缺乏有效率较高的治疗方法,所以目前临床实践中仍在坚持尝试应用抗血管生成药物联合免疫检查点抑制剂的组合模式,除此之外,也会考虑免疫治疗联合化疗药物。

相关研究显示,针对RAS突变的肠癌患者,采用双免疫联合化疗的方式,约25%的患者可以达到完全缓解,效果可观,这为后续治疗提供了希望。由此来看,双免疫联合化疗在未来可能是一个新的晚期肠癌治疗的探索方向。此外,肠癌标准治疗联合其他方式(如联合趋化因子、TM3或转化生长因子-β等改变肿瘤微环境的信号通路作用因子)仍在探索尝试中,相信应用前景广阔,未来可期。

Q2:基于目前抗EGFR单抗免疫介导机制及联合免疫治疗的临床研究数据(CAVE研究等),我们应如何进一步探索抗EGFR单抗联合免疫治疗在晚期结直肠癌的临床应用?

要探索抗EGFR单抗联合免疫治疗在晚期结直肠癌的临床应用,需针对MSS型结直肠癌进行更加深入、精准的分析,将MSS型结直肠癌患者分为RAS突变型肠癌和RAS野生型肠癌,其中RAS突变型肠癌的治疗方案还在进一步探讨、尝试中。对于RAS野生型结直肠癌患者,目前一线标准治疗方案为西妥昔单抗联合化疗,客观缓解率(ORR)较高。

针对于RAS野生型肠癌在西妥昔单抗联合化疗基础上,再加免疫治疗,能否进一步提升疗效、延长无进展生存(PFS)时间,这是临床一线治疗正在探索的事情。2020年ESMO年会公布了一项CAVEII期临床研究,提示抗EGFR单抗联合免疫治疗三线“再挑战”治疗RAS野生MSS型mCRC患者安全、有效且耐受性佳。这一研究也给临床带来一定启示,若三线结直肠癌基因检测结果仍为RAS野生型,西妥昔单抗联合免疫治疗可能为患者带来更多获益。

Q3:2022年CACA-RC指南根据一系列研究进展,推荐曲氟尿苷替匹嘧啶片(TAS-102)+贝伐珠单抗作为晚期不可切除直肠癌一线治疗方案。请您结合相关研究谈谈曲氟尿苷替匹嘧啶片作为晚期不可切除结直肠癌的一线用药具有怎样的优势?

晚期结直肠癌依然是困扰结直肠肿瘤治疗的瓶颈问题。晚期结直肠癌的发生通常预示着预后相对较差、患者生存期不长,但依然有治愈的可能,关系到临床治疗用药方案的决策。

晚期mCRC的标准化疗方案在指南中是以奥沙利铂或伊立替康为基础的FOLFOX和FOLFIRI方案,在此基础上,可以联合西妥昔单抗或者贝伐珠单抗,但是,依旧有部分患者身体状况无法耐受加强化疗,少数患者因为高敏可能出现药物过敏,针对这一类患者,治疗方案的选择非常有限且预后情况并不理想。

曲氟尿苷替匹嘧啶片在中国的获批正是基于国际多中心RECOURSE研究和亚太TERRA研究的结果。两项研究结果非常一致,曲氟尿苷替匹嘧啶片治疗的DCR为44%,mOS时间为7~8个月。RECOURSE和TERRA研究的亚组分析显示,KRAS野生型患者经曲氟尿苷替匹嘧啶片治疗的生存获益显著,死亡风险较对照安慰剂降低23%~42%。

2022年CACA-RC指南基于TASCO1研究的结果,推荐拒绝静脉化疗或不能耐受强烈治疗、易敏的晚期肠癌患者姑息一线选择曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗方案。TASCO1研究是一项旨在随机比较曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗和卡培他滨+贝伐珠单抗在一线治疗不可耐受强烈治疗的不可切除mCRC的II期研究。研究结果显示:TAS-102组延长患者mPFS时间1.41个月(9.23个月vs 7.82个月);延长患者mOS时间4.64个月(22.31个月vs 17.67个月)。安全性分析也提示曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗治疗具有良好的耐受性,最常发生的3/4级不良事件是中性粒细胞减少。严重的发热性中性粒细胞减少症发生率约为4%。曲氟尿苷替匹嘧啶片+贝伐珠单抗方案因其高效、低毒的特点为不适合强烈治疗的mCRC患者及老年患者带来了新的生存获益。

Q4:现在,对于包括结直肠癌在内的多种恶性肿瘤的治疗,不仅仅是外科医生一把手术刀就能解决的问题。除了外科手术外,放疗、化疗、靶向治疗、介入治疗等多种治疗手段都在结直肠癌的治疗中扮演着重要角色。如何协调各个不同专业,为患者制订最好的治疗方案就成为一个现实的问题。请您谈谈多学科诊疗(MDT)的意义及其在中国推广之路是怎样的?

每个患者都应该进行MDT。但具体实施步骤是如何的?以结直肠癌为例,全球范围内MDT实践最为成熟与规范化的当属英国利物浦大学的Poston教授团队。

该团队接受整个大利物浦地区推荐的需要MDT讨论的结直肠癌患者,每周四上午集中举行MDT讨论会。会议前,整理所有待讨论的病历和幻灯,并发送给MDT团队医生提前查看;会议开始后,首先由主治医生、影像科、病理科医生分别从各自角度介绍病例,然后整个MDT团队讨论诊疗对策。这种高效率的MDT流程单次可以覆盖40例患者!

在中国人民解放军总医院,我们也积极推行MDT流程,国内多家医院也广泛展开了结直肠癌多学科诊疗(MDT)。对患者来说,单次MDT讨论远远不够,MDT讨论应该贯穿患者整个治疗过程,围绕不同阶段的不同侧重点展开。第一,由MDT评估手术治疗的必要性与可行性,以及整个治疗过程的排兵布阵即治疗顺序的合理化安排。第二,在治疗过程中,针对疾病进展或病情好转的不同结果,需要MDT提供不同的应对策略。

举例来讲,区别于既往局部晚期结直肠癌患者入院就诊后,在外科主导下可能优先手术治疗的方式,如今MDT模式开展的形势下,医生可经过MDT讨论,通过精准影像学诊断评估患者是否适合术前新辅助治疗,则为患者确定是否放化疗方案;新辅助治疗后,可再经过MDT评估,若患者肿瘤明显缩小,考虑手术治疗创伤更小,可实现保肛,或患者达到完全缓解,则不需要进行手术治疗。因此,患者通过MDT的科学指导,有着巨大的生存获益。

二、病例分享

专家简介

01 基本情况

基本信息:姓名:尉XX,性别:男,年龄:64岁。

主诉:2019年10月29日 胸闷起病。

既往史、个人史:既往高血压、糖尿病及冠心病病史(支架植入术后)。

家族史:否认家族遗传史。

02 初诊病史

B超检查:2019年11月2日 行腹部B超:提示肝脏多发占位。

辅助检查:2019年11月7日 就诊于我院,肠镜:距肛门22cm乙状结肠见一环腔肿物生长,中央凹陷,周边呈堤样隆起,触之易出血,病灶占全周,肠腔狭窄,镜身不能通过。取活检6块,质脆,回收1瓶,直肠距肛门10cm处见一大约0.4cm×0.4cm扁平息肉,表面光滑,活检2块钳除。余所见肠黏膜光滑,血管纹理清晰,无充血、糜烂、溃疡及新生物。

肿瘤标志物:CEA:22.46μg/L。

病理示:(乙状)结肠黏膜绒毛状及管状腺瘤伴部分腺体高级别上皮内瘤变及局灶癌变。(直)大肠黏膜增生性息肉伴腺瘤性增生。

IHC:HER-1(1+),Ki-67(+75%),MLH1(+95%),MSH2(+90%),PMS2(+80%),MSH6(+90%)。

基因检测:KRAS,BRAFV600E,NRAS未见突变。

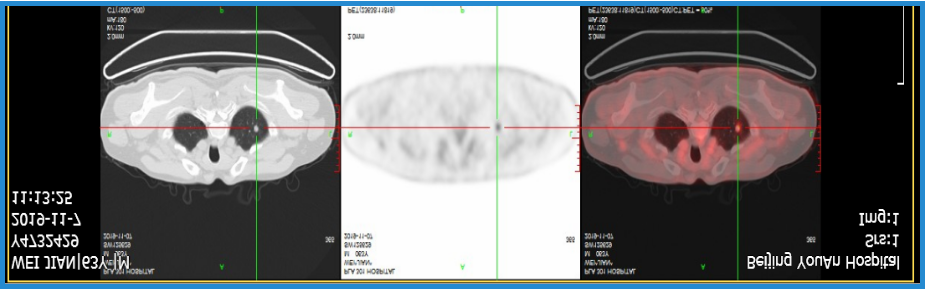

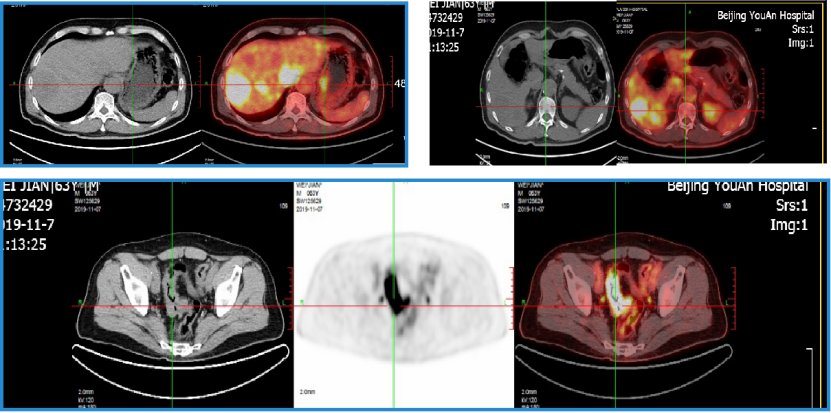

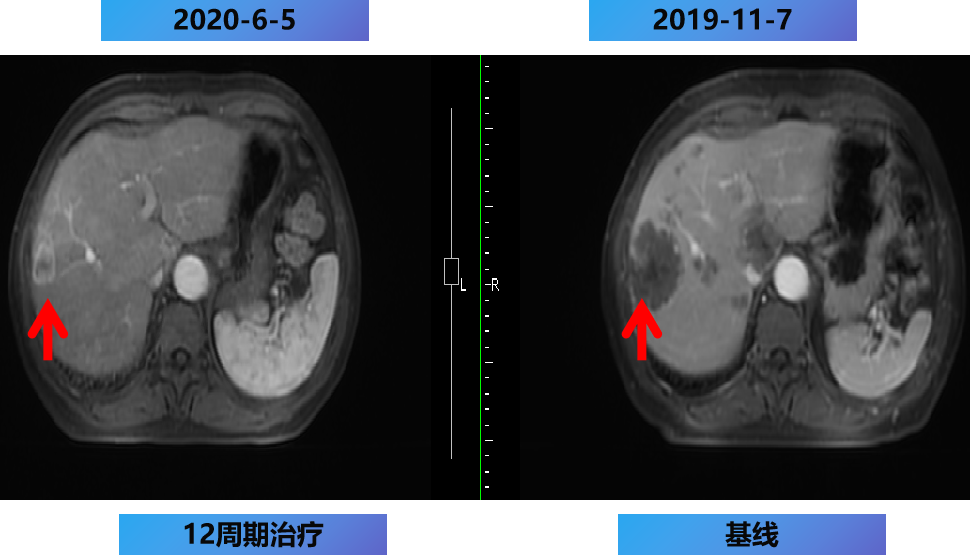

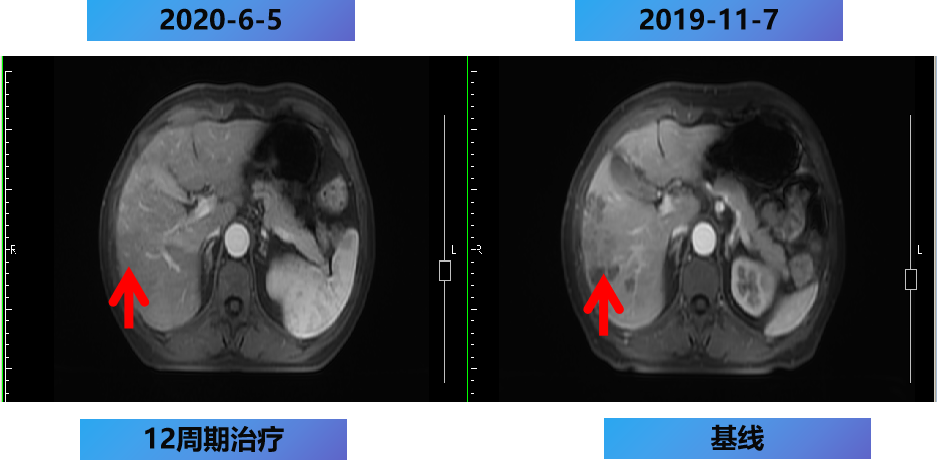

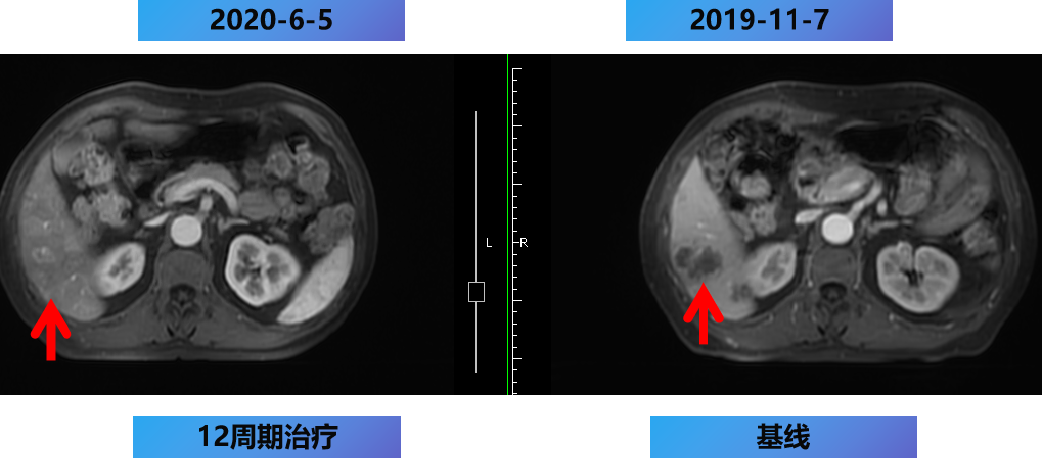

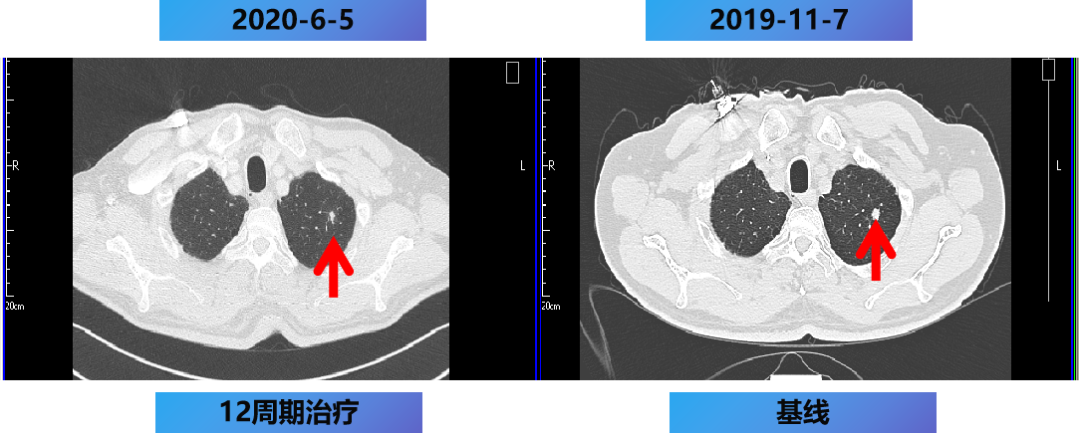

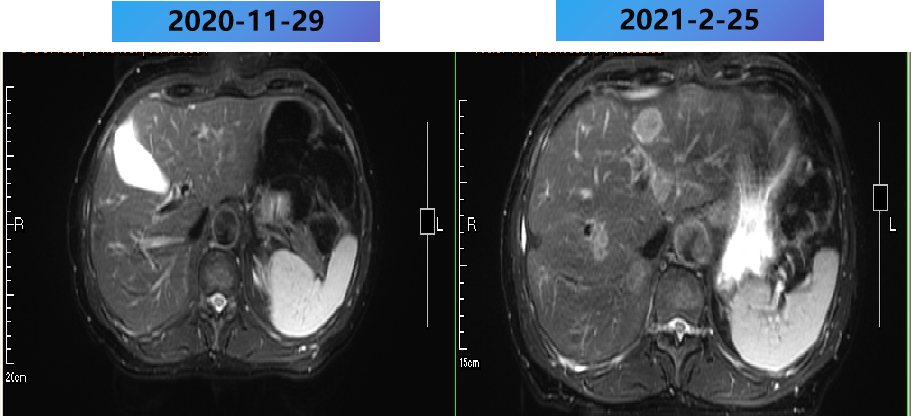

2019年11月7日 行PET-CT:

1. 乙状结肠部位高代谢病变,肝内多发高代谢灶,左肺上叶尖后段高代谢结节,以上均考虑恶性,乙状结肠癌伴左肺及肝脏转移可能性大。

右肺上叶局限性肺气肿改变;右肺门稍高代谢淋巴结,多考虑炎性反应淋巴结。

PET-CT影像

诊断

1、乙状结肠癌TXNXM1 IV期,多发肝转移,肺转移(孤立)。

2、高血压

3、糖尿病

4、冠脉支架植入术

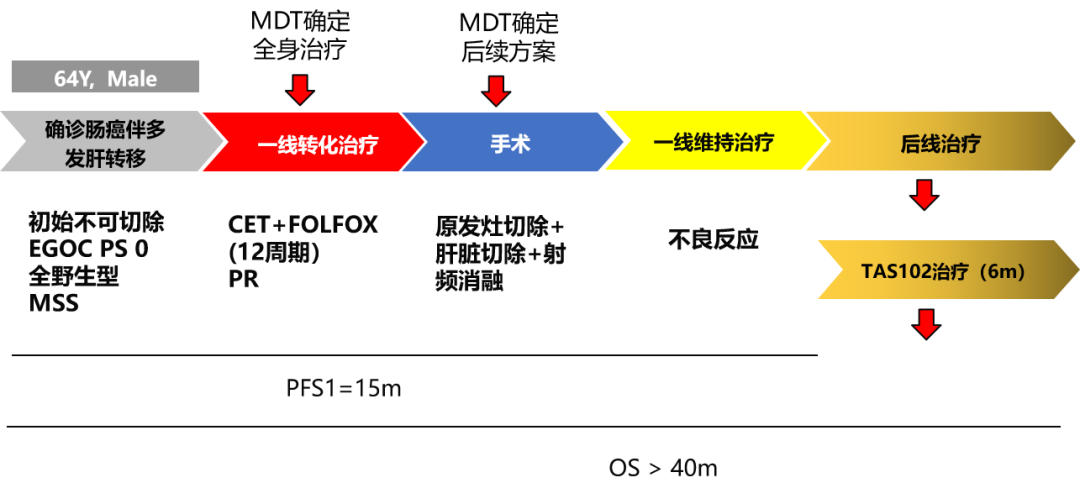

基因检测:KRAS、NRAS、BRAFV600E未见突变,MSS。

03 治疗经过及疗效评价

【治疗方案】

MDT意见:肝转移灶不可切除(潜在可切除),肺转移灶孤立单发。

治疗目标:寡转移,转化。

一线第1-12周期 CET+FOLFOX。

开始时间:2019-11-15至2020-5-2 每2周 一线治疗。

西妥昔单抗 800mg 静滴 D0

奥沙利铂 150mg 静滴 D1

氟尿嘧啶 500mg 静滴 D1/2

亚叶酸钙 0.3g 静滴 D1/2

氟尿嘧啶 2500mg/㎡ 泵入 46小时

【治疗方案疗效评估】

MDT意见:肝转移灶可切除,肺转移灶缩小。

治疗目标:NED。

治疗策略:原发灶切除和肝转移灶切除,肺转移灶择期手术。

【治疗经过】

2020-6-8 行腹腔镜肝转移瘤切除+乙状结肠癌根治术。

术后病理示:(乙状)结肠溃疡型中分化腺癌,肿瘤大小为3cm×2.5cm×1.5cm。癌组织侵及浆膜外层。上、下切缘未见癌。肠周淋巴结见转移癌(1/16)。切除部分肝组织可见转移癌,肿瘤大小分别为3.5cm×2cm×1.6cm,2.7cm×1.5cm×1.3cm。癌组织未侵犯肝被膜,肝实质断端未见癌。

免疫组化结果:Ki-67(+80%),HER-1(EGFR)(+),MSH6(+60%),MSH2(+80%),PMS2(+70%),MLH1(+70%),HER-2(-)。

2020-6-19 (组织+血液):APC突变,FANCA突变,TP53突变,KRAS,NRAS,BRAF野生型。

2020-6-22 行超声引导下肝脏病灶微波消融治疗。

【治疗方案疗效评估】

12周期化疗+手术+肝转移灶切除及消融。

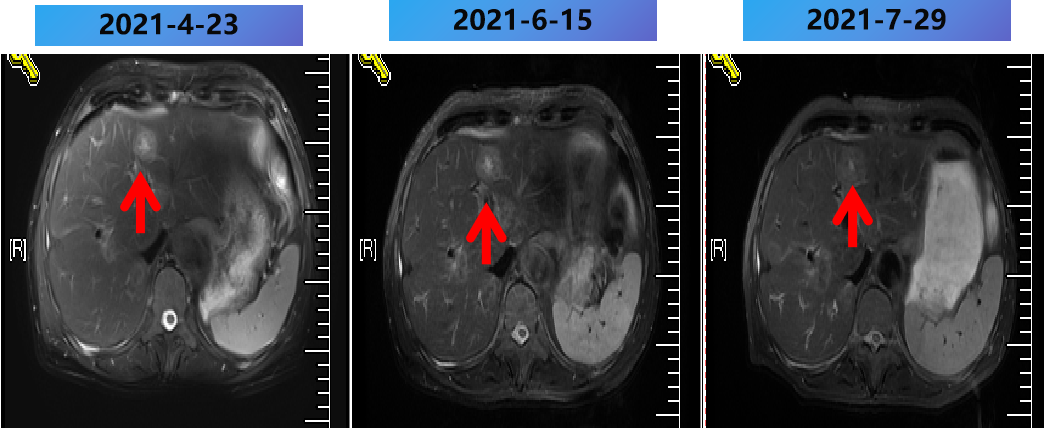

2020-7-5 复查腹部MRI示:乙状结肠癌伴肝转移治疗后改变,对比2020-6-18 MRI,肝内治疗灶凝固坏死显著,肝内未见明显癌灶征象,部分周边反应性改变可能,建议3个月后随诊复查。

【治疗方案】

因患者心脏冠脉严重狭窄,2020-7-16 西妥昔单抗维持治疗。

2020-7-20 于前降支植入支架1枚。

2020-8-2至2020-9-9 每2周期 3 Cycles西妥昔单抗 800mg 静滴 D1,卡培他滨 3000mg 口服 D1-10。

不良反应:全身多发疖(引流处理),患者无法耐受,腹泻1级。

(2020-09-12 本院)行磁共振(腹部)检查提示:1.乙状结肠癌伴肝转移治疗后改变,与2020-07-15 MRI片比较,肝内病变凝固坏死灶显著,较前范围减小,肝内未见明确癌灶征象,建议定期随诊观察。2.左肾小囊肿。3.腹腔少许积液。

【治疗方案疗效评估】

2020-10-20 因皮肤反应,暂停西妥昔单抗治疗,雷替曲塞维持6周期。

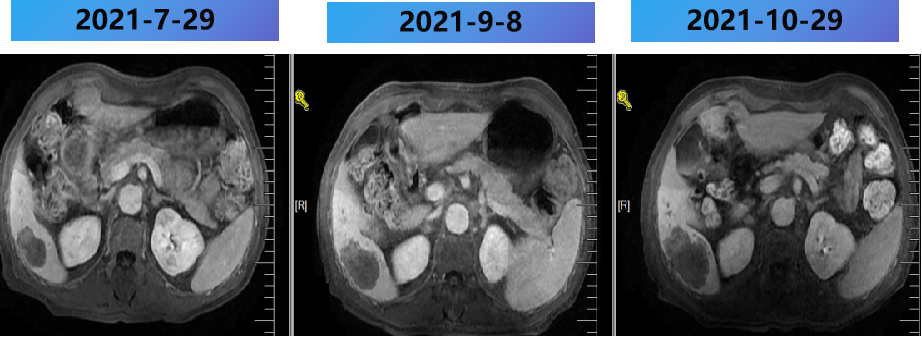

2021-2-20 (术后8m) 当地复查腹部MRI:肝脏多发转移瘤消融术后,较2021-1-5病变数目增多,体积增大。

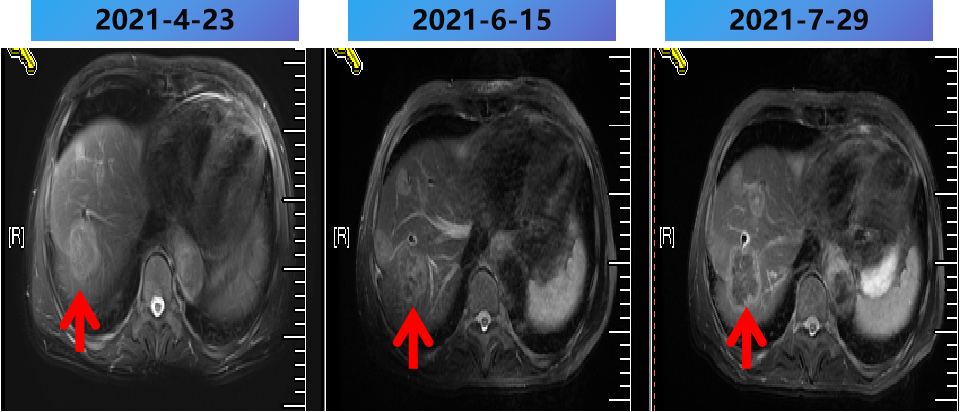

2021-2-25至2021-7-15 更换方案为bev+伊立替康+雷替曲塞 9周期,部分病灶稳定(SD)。

2021-2-25至2021-7-25 更换方案为bev+伊立替康+雷替曲塞 9周期,部分病灶PD。

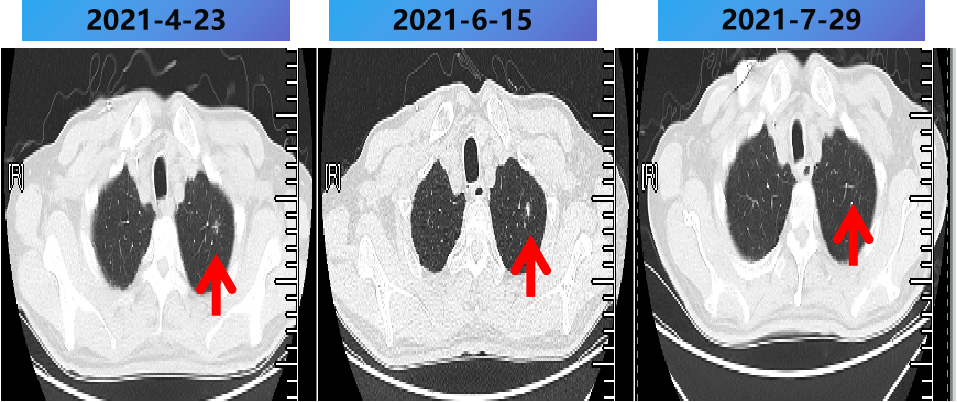

2021-2-25至2021-7-25 更换方案为bev+伊立替康+雷替曲塞 9周期,肺内病灶稳定(SD)。

西妥昔单抗联合阿帕替尼+PD-1抑制剂 2周期,出现蛋白尿,后调整为西妥昔单抗联合PD-1抑制剂,评价PD。

西妥昔单抗联合阿帕替尼+PD-1抑制剂 2周期,出现蛋白尿,后调整为西妥昔单抗联合PD-1抑制剂,评价PD。

04 总结

*本文仅代表专家观点,并经专家审校。