为了响应《“健康中国2030”规划纲要》,实现我国全民消化肿瘤早诊早治,《肿瘤界》设立“齐力荟聚-消化肿瘤频道”,聚焦消化肿瘤患者的诊断治疗。旨在报道国内前瞻性、创新性和高学术水平的关于消化道肿瘤防治的临床应用和基础研究,把握学术发展动向,促进学术交流,整体提高国内消化肿瘤防治的临床与研究水平,结合国内研究特色,以及国内临床规范制度,推动消化肿瘤防治的进步,普及推广临床规范化诊疗。

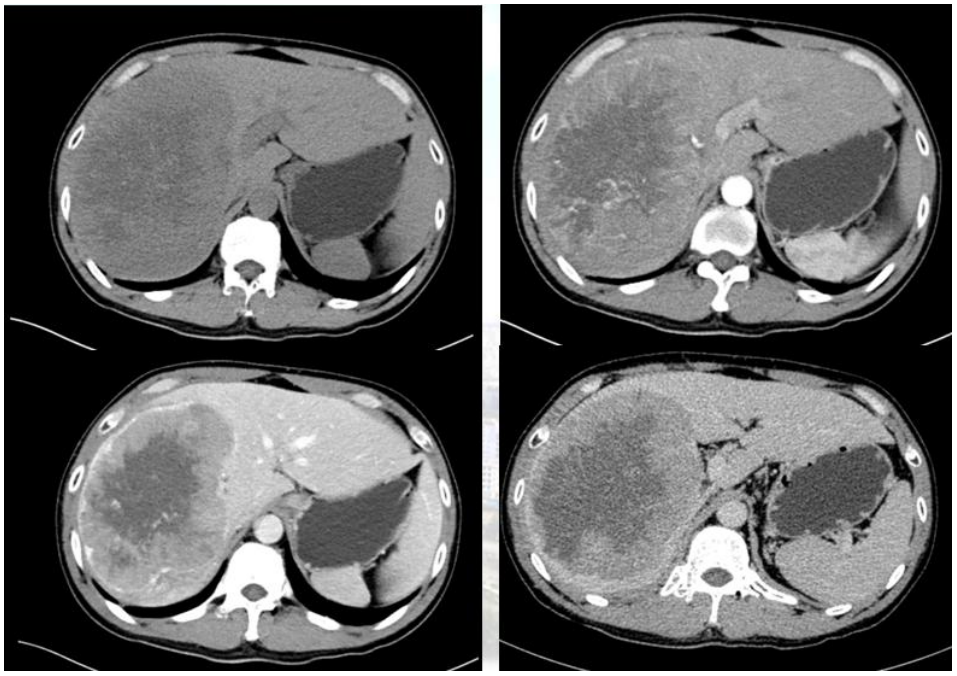

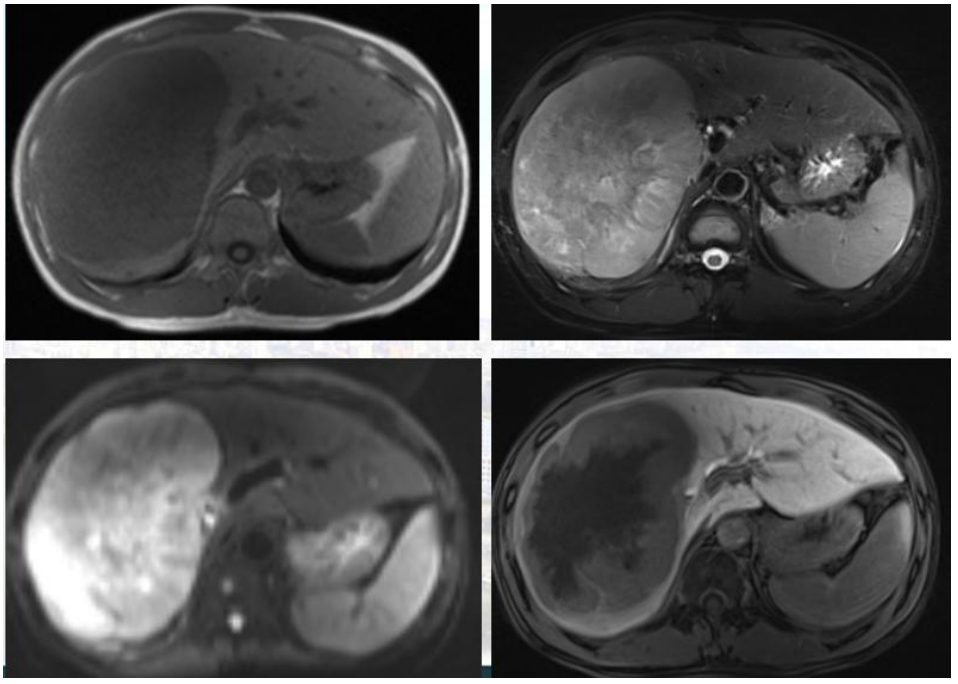

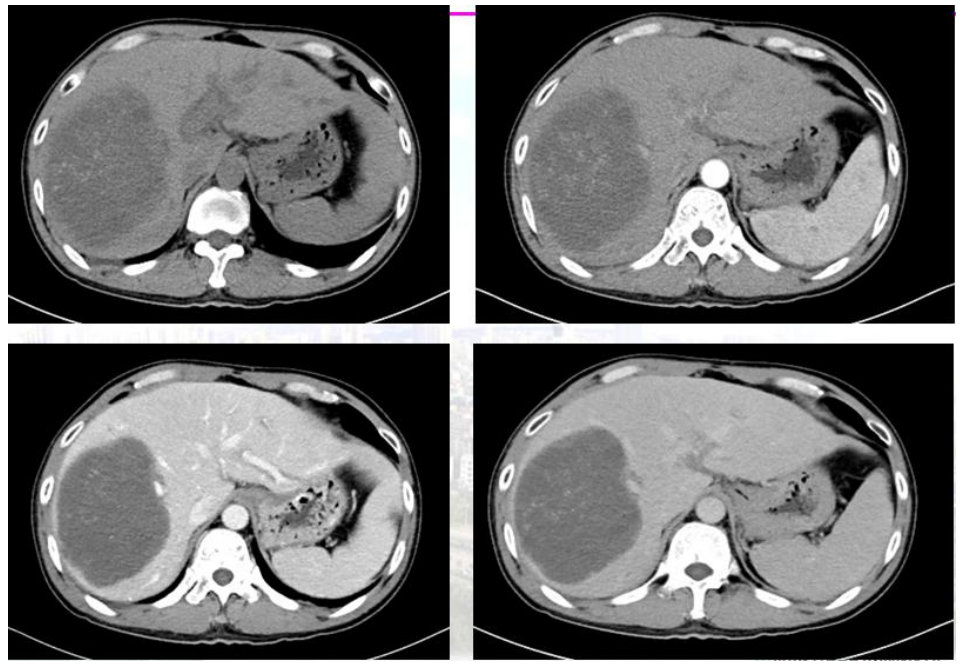

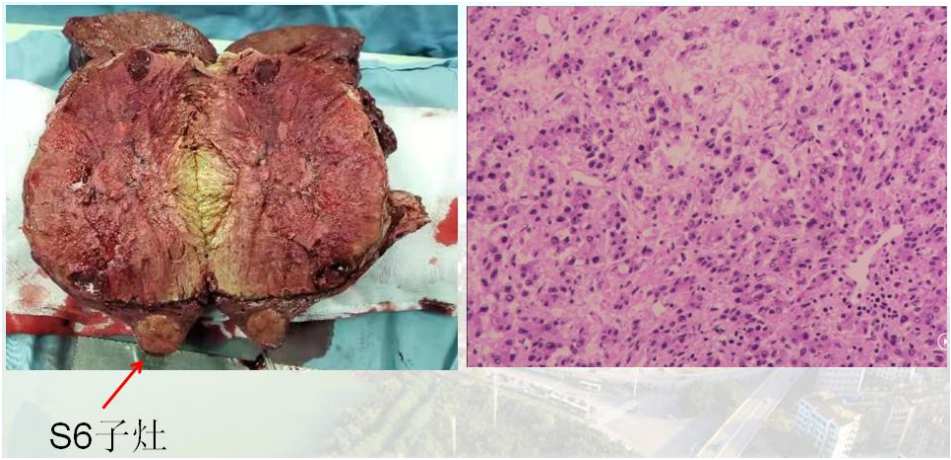

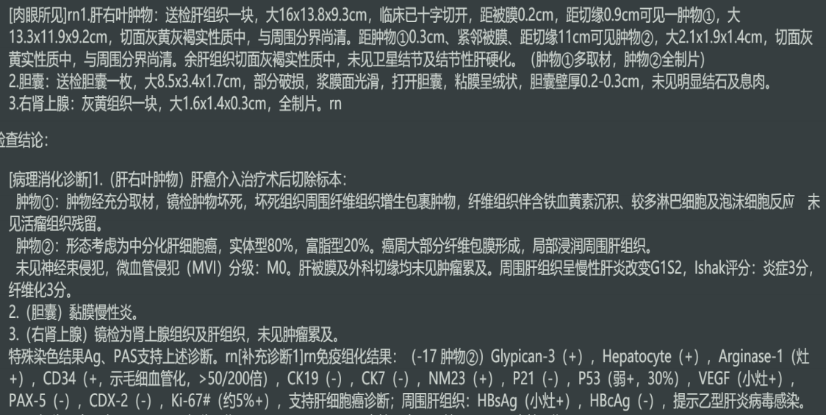

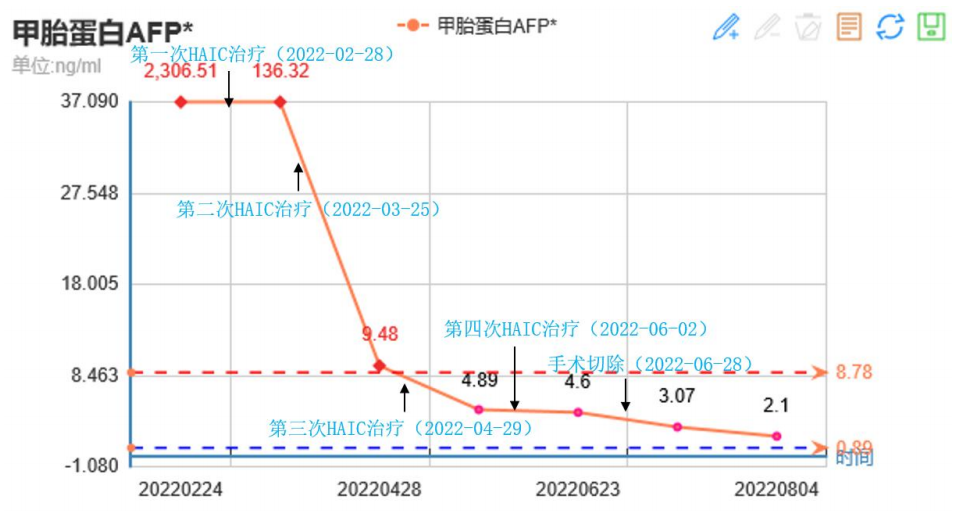

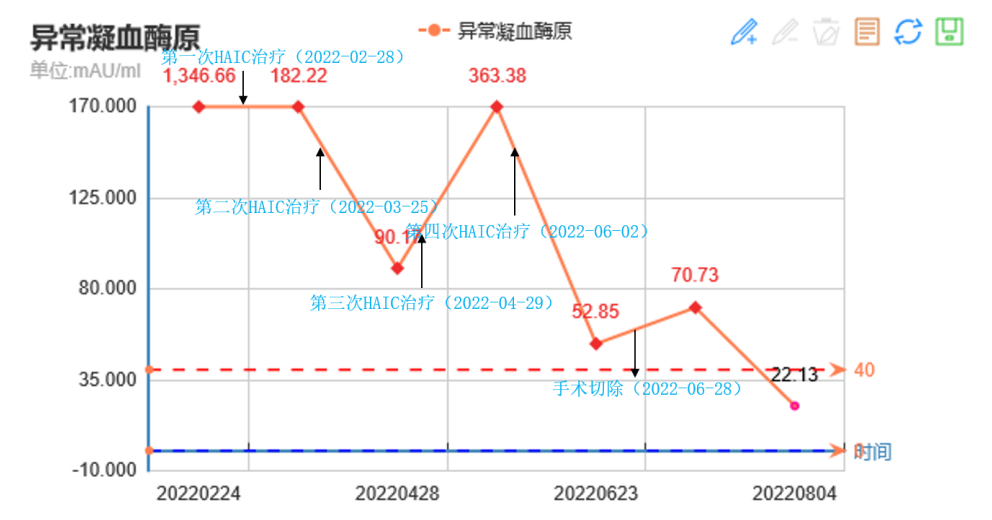

一 专家访谈 专家简介 彭涛 教授 广西医科大学第一附属医院 医学博士,肝胆外科教授,硕士、博士研究生导师 广西医科大学第一附属医院肝胆外科科室主任 广西医科大学第一附属医院大外科主任 国家临床重点专科建设项目(肿瘤科)学科带头人 国家临床重点专科建设项目(普通外科)学术带头人 广西卫生厅重点学科普通外科专业学科带头人 广西医学会肿瘤学分会主任委员 广西医学会器官移植学分会副主任委员 广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选 广西教育厅“慢性肝病临床诊治”创新团队学术带头人及“八桂学者” 获得广西科技进步奖一等奖一项,二等奖三项,以第一作者、通讯作者等身份在Cancer Cell,International Journal of Surgery 等杂志上发表 SCI 论文超过百篇,还获批实用新型专利一项,参编著作1部。 参与编写国家卫生健康委员会原发性肝癌诊疗规范和肝血管瘤诊断和治疗多学科专家共识等专科相关多个指南或专家共识。 Q1 我国是肝病大国,每年新发肝癌病例及死亡率接近全球总数的一半。请您谈谈目前我国的肝癌负担状况如何? 肝癌是全球第六大最常见的癌症,每年大约有90.5万例新发病例。我国是肝癌高发大国,据统计,我国原发性肝癌的发病和死亡例数分别占全球的54.6%和53.9%。同时,肝癌具有很强的隐蔽性,早期肝癌极难发现。90%以上的患者发现时已是晚期,失去了手术治疗机会,致使我国肝癌5年生存率仅为12%。 随着我国医疗技术和医疗理念的进步,我国肝癌防治工作取得了不错的成绩。我们从近几年原发性肝癌的诊疗情况来看: 一是,大量科普宣传工作,让大家科学地认识了乙肝,乙肝并不是通过消化道、呼吸道传播的,这破除了乙肝歧视,使乙肝患者不再抗拒定期复查,实现了早诊、早筛;另一方面,酒精肝、丙肝等慢性肝炎患者在35岁或40岁以后定期筛查,可以在肝癌早期得到诊断。国家卫健委大力倡导的早诊、早筛这套防御系统,可以有效的起到作用,使患者早发现、早治疗,从而提升患者诊疗。 二是,目前我国乙肝控制得非常好。乙肝疫苗得到广泛普及,乙肝所导致的肝癌的发病率逐渐降低,现有统计分析显示,乙肝导致的肝癌占比越来越少,现在更多的是存量乙肝患者发病。 三是,临床系统性治疗的进展,提高了药物的普及性和可及性,大大改善了我国肝癌患者的生存获益。系统性药物的临床规范应用也引起了肝癌领域的共同关注。 另外,国家癌症中心肝癌质控专家委员会提出了肝癌诊疗质控指标,包括针对早诊早治、临床规范管理等都提出了进一步的目标,这也对临床医生与肝癌防治人员提出了新的工作要求。 Q2 随着我国医疗技术水平的不断飞跃,肝癌外科治疗水平已达到世界前列。今年我国修订并更新了《原发性肝癌诊疗指南(2022年版)》,请您谈谈指南中关于肝癌外科治疗理念的更新? 首先是肝癌切除适应证和切除技术的更新。《指南》强调中国肝癌分期(CNLC分期)Ⅰa期、Ⅰb期及Ⅱa期肝癌首选治疗仍是手术,尤其对于较小肝癌,手术效果好于射频消融等非手术治疗。对于Ⅰb期多发性肝癌患者,强调尽可能采用非手术治疗达到新辅助或转化治疗目的后再行手术。对于Ⅲa期病人,绝大多数情况仍选择非手术治疗。从中可以看出,《指南》对于中晚期肝癌,更强调综合治疗。 腹腔镜肝癌切除手术适应证扩大。《指南》指出,对于较大肿瘤或者处于特殊部位肿瘤,尤其是合并肝硬化时,腹腔镜肝癌切除适应证应掌握严格一些,推荐由具有丰富经验的医院及技术团队来实施。此外,也强调在超声引导下结合ICG荧光染色,使肿瘤边界更清楚,切除范围更彻底。对于合并胆管肉眼癌栓病例,要大部肝脏切除联合胆管切除以创造根治切除的机会。 第二部分即以手术为主的综合治疗策略的突破与探索。肝癌转化治疗概念在近几年得到普及,其力图将不可切除肝癌转化为可切除肝癌,如降低肿瘤负荷,提高R0切除率,降低手术风险,或使得肿瘤降期后手术,让患者得到更好生存及获益。转化治疗是治疗中晚期肝癌获得根治性切除和长期生存的途径之一。 转化治疗方式包括系统治疗、局部治疗、靶点治疗等。系统抗肿瘤治疗的单独或联合应用是中晚期肝癌转化治疗的主要方式之一。如仑伐替尼联合局部治疗较单药治疗更具转化潜力。TACE可为初始不可切除肝癌患者创造手术机会且生存获益,临床应用普遍,HAIC治疗也能是患者获得转化或局部手术的机会。针对残余肝体积不足的抗肿瘤治疗,主要包括ALPPS和PVE治疗。前者转化率高,切除比例较高,而后者手术并发症相对少,在实践中要合理选择。 术前新辅助治疗,主要为局部和系统治疗联合,从而使肿瘤降期,减少术后复发,延长生存。钇-90微球用于单发肝癌肝移植和切除之前的新辅助治疗证明,其可提高病人总体生存,卡博替尼联合纳武利尤单抗亦可。对于肝炎病毒载量较高病人,围手术期的抗病毒治疗须非常重视。已有证据表明,积极抗丙肝治疗可降低术后肝衰发生率。 总体而言,对于潜在可切除肝癌,建议采用多模式高强度抗肿瘤治疗策略,促使肿瘤降期的同时兼顾治疗的安全性和生活质量,并保护肝功能。 第三部分是肝移植围手术期治疗的改进。主要是桥接治疗和降期治疗。桥接治疗让患者在等待肝移植过程中接受局部或系统治疗,使肿瘤负荷降低或肿瘤完全坏死,可提高肝移植效果,降低术后复发。而降期治疗成功肝癌病例,肝移植术后疗效也是优于非肝移植病例。对于肝移植术后复发的预防和治疗,如术后使用mTOR抑制剂,可提高生存。 外科治疗是肝癌患者获得长期生存的重要手段,外科治疗的进展和理念的更新推动《指南》的更新。新版《指南》从治疗方式的客观评价、转化治疗提高切除率、手术切除围手术期探索、肝移植围手术期改进等方面作出了更新及解释。 Q3 介入治疗是介于外科、内科治疗之间的一种微创手术方法,近年来介入放射学发展迅速,与内科、外科一道成为临床三大支柱性学科。目前肝癌临床治疗主要采取哪种介入治疗策略?介入治疗作为肝癌治疗的重要手段,其地位如何? 介入治疗的原理是采用局部靶向药物灌注、肿瘤血管栓塞及消融等方式,集中杀灭肿瘤细胞,最大限度地降低肿瘤负荷。介入治疗疗效已经得到充分的验证,其操作也简单易行、安全可靠,对于年老体弱的患者也适用,因此近年来介入治疗已经得到广泛的认可和应用。 从20世纪80年代起,肝癌介入治疗在影像技术的发展下,得到快速提升。时至今日,国内外各大指南已将介入治疗列为中晚期肝癌的推荐治疗方式,从临床Ⅰb期到Ⅲb期,我们都能找到介入治疗经血管介入治疗的地位。这说明在整个肝癌综合治疗体系中,介入治疗发挥着重要作用。介入治疗覆盖了原发性肝癌术前到术后治疗:术前的经血管介入治疗包括诊断和治疗的介入,例如外科切除前的转化治疗;术后介入治疗对于有高危复发因素的肝癌患者切除术后降低复发风险,有着明确的循证医学证据。 单用介入治疗,无论是对中晚期肝癌患者、可手术患者、潜在可切除患者术前辅助治疗都发挥着重要作用。但值得注意的是,介入治疗单用效果有限。因此,介入治疗作为局部手段,联合系统性药物治疗,可以使更多患者获益。另外,根据患者肿瘤病灶的特点,选择采用HIC或TACE,甚至联合应用或序贯应用。 今年我国颁布的《原发性肝癌诊疗指南(2022年版)》和国家癌症中心肝癌质量控制专家委员会提出的质控标准,强调了精细TACE的作用。对于开展肝癌介入治疗的医院,如落实精细TACE,需要临床医生认真关注和落实。 目前我国介入治疗的总体规范性还亟待提高,例如术式的选择,适应证、并发症处理,围手术期管理,以及如何利用综合治疗的方式进行排兵布阵等。希望未来我们通过更多的学术交流和病例分享,打破技术中心化、水平差异化的壁垒,进一步提高我国介入治疗的整体水平。 Q4 仑伐替尼自2018年上市以来,以其优异的临床应用数据,成为肝癌一线治疗的基石。请您谈谈,近阶段仑伐替尼在肝癌中晚期患者的临床治疗上有哪些研究进展? 新的小分子靶向药物发展迅速,其中应用最广泛、最成熟的是仑伐替尼,应用的患者数量及临床经验更多。仑伐替尼具有抑制血管生成和肿瘤细胞增殖双重抗瘤机制,被众多权威指南一致推荐用于晚期HCC的一线治疗。 单药使用:在REFLECT研究中,仑伐替尼对比索拉非尼治疗晚期肝癌,主要观察终点为非劣的OS。结果提示,两组的中位OS时间分别为13.6个月和12.3个月,中位PFS时间分别为7.4个月和3.7个月,ORR分别为21.4%和9.2%。该研究结果使仑伐替尼成为晚期肝癌治疗的另一个基石药物。 联合免疫:在KEYNOTE-524研究中,仑伐替尼联合帕博利珠单抗方案被用于治疗晚期HCC。在可评估的100例患者中,OS时间为22.0个月,PFS时间为9.3个月,ORR为36%,疾病控制率为88%,DOR为12.6个月。LEAP-002研究是一项正在进行的III期研究,将评估仑伐替尼+帕博利珠单抗对比仑伐替尼+安慰剂作为晚期HCC患者一线治疗的安全性和疗效。由于仑伐替尼联合免疫检查点抑制剂具有较高的ORR,很多研究采用该方案用于局晚期肝癌的转化治疗,国内学者报道转化切除率可达42.4%。 联合血管介入治疗:在国内的一项回顾性研究中,共纳入120例不可切除HCC患者,其中60例接受TACE联合仑伐替尼治疗,另60例仅接受TACE治疗。两组的ORR分别为68.3%和31.7%,完全缓解率分别为10%和5%;1年PFS率分别为78.4%和6.7%;2年OS率分别为79.8%和49.2%。 用于HCC术后辅助治疗:在2022年ASCO会议中,中国学者周俭教授汇报了一项单臂、前瞻性临床研究结果,对于CNLC IIb/IIIa期患者,经R0切除术后4~6周内予以仑伐替尼辅助治疗。共42例患者纳入分析,1年RFS率为50.5%,mRFS为16.5个月。 总之,在越来越多的临床研究中,仑伐替尼正与其他各种治疗方法组成联合方案,被尝试用于不同期别的HCC患者,探索其疗效和安全性。 二 病例分享 01 基本情况 基本信息:韦**,男性,42岁,身高 170cm,体重 70kg。 主诉:反复腹痛4年余,加重1月余。 现病史:患者自述4年余前无明显诱因下出现右上腹持续性隐痛,程度轻,可忍受,劳累时疼痛加重,伴皮肤巩膜黄染,小便颜色稍黄,无发热,无恶心呕吐,无咳嗽咳痰,无呕血、解黑便等不适,反复至当地医院就诊,考虑“乙型肝炎”,予恩替卡韦、护肝等治疗,腹痛程度较前好转,4个月后皮肤巩膜尿黄消退。随后规律服用恩替卡韦、甘草酸二铵治疗,每年规律当地医院复查。1月余前无明显诱因下出现右上腹疼痛加重,持续性胀痛,程度轻可忍受,与进食、体位无明显关系,无其他部位放射痛,伴腹泻,不规律发作,3~4次/天,黄色稀烂便,自觉近1月来,小便颜色较前黄;近10天来出现闻及油腻物后恶心,无皮肤巩膜黄染,无畏寒发热,无胸闷心悸,无咳嗽咳痰,无呕血、解黑便等不适。 2022-02-21 至当地县人民医院就诊。查 AFP:>830.0IU/mL。查超声提示:肝右叶实质性占位,建议进一步检查。查上腹部CT平扫+增强提示:1.肝右叶原发性巨块型肝癌并瘤内少量出血、子灶形成;2.双肾小囊肿;3.双肾多发结石;4.胆胰脾未及明确异常。 为进一步诊治,遂至广西医科大学第一附属医院门诊就诊,门诊拟“原发性肝癌”收入肝胆外科。患者自起病以来,精神、食欲尚可,睡眠一般,二便如上述,体重无明显变化。 既往史:否认高血压、冠心病、糖尿病史。 传染病史:乙肝病史4年余,规律服用恩替卡韦抗病毒;否认结核或其他传染病史。 外伤、手术史:6年余前左手机器切割伤,当地医院予固定等对症治疗;10年前双肾结石外院行“碎石术”。 个人史:已吸烟10余年,约20支/天,已戒烟4年;否认饮酒史;否认食用淡水鱼生史。 家族史:父母及配偶均健在,身体健康状况均尚可。家中无肝癌病史及其他遗传病史。 初诊病史:体格检查:左手可见既往外伤疤痕,已愈合;心肺腹查体无特殊,肝脾未触及。未见肝掌及蜘蛛痣;腹壁静脉未见曲张。 入院相关检查:乙肝小三阳,HBV-DNA:1.14×103,AFP 2306.51 ng/ml,PIVKA-Ⅱ 1346.66mAU/ml,大便未找到肝吸虫卵、肝吸虫酶标(-),血常规、肝肾功能、电解质,凝血功能等未见异常;Child-Pugh A 级 5 分,ICG R 15 分钟滞留率 7.6%。 影像学检测: ① 2022-02-24 超声造影。 ② 2022-02-25 上腹部增强CT示,右叶肿瘤大小:15.1cm×11.1cm×15.8cm。 S6 段子灶肿瘤大小:2.9cm×2.6cm。 CT报告:1.肝右叶巨块型肝癌并肝 S6 子灶形成,并门静脉右支及肝右静脉受累;2.肝硬化,门脉高压、脾大。 ③ 2022-02-26 MRI:11.2cm×15.8cm×15.9cm。 S6 段子灶肿瘤大小:2.8cm×3.4cm 。 普美显 MRI 结论:1.肝右叶巨块型肝癌并肝 S6 子灶形成,并门静脉右支及肝右静脉受累;2.肝硬化,门脉高压、脾大。 肝脏 3D 重建及肝体积计算结果: 入院诊断:1.原发性肝癌 (右叶巨块型并门脉右支及肝右静脉受累、S6,CNLC IIIa 期,BCLC C 期,VP3期);2.乙肝后肝硬化;3.双侧单纯性肾囊肿;4.双侧肾结石;5.慢性胃炎;6.脾大;7.肺气肿;8.肺炎(两肺慢性炎症)。 02 治疗方案 患者入院后完善检测,经肝癌 MDT 团队讨论患者病情后予建议如下: 患者目前原发性肝癌诊断明确,肝脏储备功能及剩余左半肝体积足够,可行手术切除,但一期切除会导致部分手术切缘稍窄,可考虑行HAIC联合靶免转化治疗使肿瘤学转化后再评估行手术治疗。乙肝病毒DNA高,建议改用替诺福韦治疗。经充分与患者及其家属沟通,患者选择行转化治疗后再手术切除肿瘤。 转化治疗方案:仑伐替尼 + PD-1 + HAIC(FOLFOX4)。具体化疗方案:D1奥沙利铂8mg/m(2小时);亚叶酸钙400mg/m(1小时);快速滴入5-氟尿嘧啶400mg/m。D1-D2:5-氟尿嘧啶2400mg/m(46小时)。 03 疗效评估 经过三个周期的HAIC + 靶免治疗后患者肝脏右叶大的肿瘤达到PR,S6 子灶仍见肿瘤活性。 经过四个周期的 HAIC+靶免治疗后,于 2022-06-25 复查患者上腹部增强 CT 影像图如下所示: 右叶巨大肿瘤,大小 12.9cm×9.3cm×13.0cm 。 S6 段子灶肿瘤大小:2.9cm×2.6cm . CT报告结论:1.肝右叶巨块型肝癌介入术后,未见肿瘤活性强化,肝 S6 子灶形成;2.肝硬化,门脉高压、脾大。 2022-06-22 再次入院术前评估: 术前实验室检查: 乙肝小三阳,HBV-DNA <5×102;AFP:4.6 ng/ml;PIVKA-Ⅱ:52.85mAU/ml;大便未找到肝吸虫卵、肝吸虫酶标(-),血常规、肝肾功能、电解质,凝血功能等未见异常,Child-Pugh A 级 5 分 ,ICG R 15 分钟滞留率 8.0%。切除右半肝剩余占标准肝体积比为 75.08%。 完善入院检查及术前评估,经我院肝癌 MDT 团队讨论后,目前治疗达到预期,可予手术治疗,在排除手术禁忌后于 2022-06-28 行右半肝切除术+胆囊切除术。 2022-06-28 手术大体标本及镜下病理照片 术后病理结果 患者入院至术后 AFP 和异常凝血酶原两项肿瘤标志物的变化曲线。 *本文仅代表专家观点,并经专家审校。