本文刊登于《肿瘤药学》2025, 15(2): 145-151. DOI: 10.3969/j.issn.2095-1264.2025.02.01.

【引用本文】邱翠玲, 李旭英, 欧阳取长, 等.肿瘤科无痛病房管理规范专家共识[J]. 肿瘤药学, 2025, 15(2): 145-151. DOI: 10.3969/j.issn.2095-1264.2025.02.01.

作者:邱翠玲,李旭英,欧阳取长,王树森,向 华,刘佳惠,廖德华,龚 倩,彭 洋,陈婕君,王 玲,王卫红,李金花,胡永红

通讯作者:李旭英,湖南省肿瘤医院,博士,主任护师。

痛是癌症患者最常见的症状之一,也是影响其生活质量的重要因素。尽管现代医学在癌症治疗领域取得了显著进展,但疼痛控制仍然是一个长期未能完全解决的临床难题。研究显示,癌症患者的疼痛总体发生率高达 45.5%,且 30.6% 的癌症患者经历过中度至重度疼痛[1]。目前,世界卫生组织将疼痛确立为继传统四大生命体征(体温、脉搏、呼吸和血压)之后的“第五生命体征”,其管理水平直接与患者的生活质量和临床治疗效果相关。然而,在临床实践中,癌痛管理仍存在评估或治疗不足、管理不规范等挑战[2-3],亟待形成统一的管理标准和操作规范。在当前医疗环境下,患者对高质量医疗服务的需求持续增长,无痛医疗作为人文关怀的重要实践,已成为临床关注的焦点。随着医学技术进步与患者权益意识增强,规范化、标准化无痛病房的建设正成为优化癌症患者治疗体验、提升依从性及改善预后的关键路径。然而,如何系统推进无痛病房的规范化建设与科学化管理,仍是临床实践亟待解决的关键问题。

因此,本共识基于循证医学原则,综合国内外最新研究成果,结合我国癌症管理的实际情况,通过系统文献回顾、多学科专家论证及临床经验总结,旨在制定具备科学性、前瞻性和可操作性的癌症无痛病房管理规范专家共识。共识内容涵盖多学科合作、疼痛评估、护理干预、健康教育以及随访等核心维度,旨在为肿瘤科无痛病房的标准化建设和运行提供全面的指导;同时通过强化医护人员疼痛管理认知,优化病房质量管理体系,降低患者疼痛相关负性体验,进一步推动无痛医疗体系的规范化发展。

1 共识的制定方法及结果

1.1 成立共识工作组

共识工作组成员共 10 名,为三级医院的管理者、临床医生和护士,其中主任医师 2 名,副主任医师 1名,主任药师 1名,副主任药师 1名,主任护师 1名,副主任护师 1 名,主管护师 2 名,秘书 1 名(癌症疼痛护理研究方向的硕士研究生)。工作组人员职责包括:查阅文献、确定研究问题、整合文献、收集资料、形成初稿、组织专家进行讨论、邀请专家进行审核,根据最终意见再次修订,形成共识终稿。本共识已通过国际实践指南注册平台注册,注册号为PREPARE-2025CN088。

1.2 文献检索

1.2.1 文献检索策略 以循证医学方法为指导,系统检索UpToDate,BMJ Best practice、Cochrane Library、英国国家卫生与临床优化研究所(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、国际指南协作网(Guidelines International Network, GIN)、苏格兰 院 际 指 南 网(Scottish Intercollegiate GuidelinesNetwork, SIGN)、美国国家综合癌症网络(NationalComprehensive Cancer Network, NCCN)、美国临床肿瘤 学 会(American Society of Clinical Oncology, AS⁃CO)、欧洲肿瘤协会(European Society for Medical On⁃cology, ESMO)、国际老年肿瘤学会(International So⁃ciety of Geriatric Oncology, SIOG)、美国肿瘤护理学会(Oncology Nursing Society, ONS)、加拿大安大略省注册护士协会(Registered Nurses' Association ofOntario, RNAO)、PubMed、EMBASE、CINAHL、中国知网、中国万方、维普、中国生物医学文献数据库等网站和数据库有关癌症疼痛护理的内容。中文检索词为“癌症疼痛、癌性疼痛、癌痛、指南、规范、共识、标准”等,英文检索词为“cancer, pain, cancerpain,guidelines, standards, consensus”。文献初次检索时间为建库至 2024年 5月,在共识初稿完成后补充与更新了检索,检索时限为2024年12月。

1.2.2 质量评价 采用临床指南研究和评价系统Ⅱ对指南进行质量评价[4]。使用澳大利亚乔安娜·布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)循证卫生保健中心专家共识评价标准对专家共识的质量进行评价,应用系统综述评价工具对系统评价和Meta分析进行方法学质量评价[5]。

1.3 编写共识初稿

根据共识工作组拟定的核心主题与框架,结合临床实践提取相关证据,并广泛检索相关领域的高质量、权威文献,根据核心主题分类整理证据并形成初稿。当初稿处理中存在文献冲突问题时,优先选择证据等级更高、质量更高、更权威的文献进行筛选和整理,最终形成共识初稿。

1.4 专家咨询

共识初稿形成后,由共识工作组秘书编制函询问卷,问卷包括致专家信及正文两个部分,通过电子邮件与微信相结合的方式进行专家函询。专家纳入标准:①现从事疼痛临床治疗、护理及科研相关工作,或从事循证方法学相关工作,具有丰富的疼痛临床实践经验或管理经验;②相关工作年限≥10年;③本科及以上学历;④具有高级职称;⑤参与过指南或专家共识编写;⑥自愿参加本研究。由共识工作组成员与编写专家共同逐条讨论并修改共识内容,会议当场达成一致,并通过专家论证会确定共识中证据的推荐强度。共遴选湖南省、广东省两个地区14名专家参与。

1.5 专家论证与终审

于 2024 年 8 月、10 月、12 月召开 3 轮专家论证会。论证专家会邀请疼痛小组工作人员共 6 名,其中医生2名、药师2名、护士2名,为确保专科操作内容符合护理要求,邀请护理部专家2名,临床科室主任2名,组成终审小组。

1.6 共识终稿的形成

共识工作组成员根据 1轮专家函询和 3轮专家论证会中提出的意见,对共识初稿内容进行修改及补充,并结合证据的推荐强度形成共识终稿。

2 结果

2.1 质量评价结果

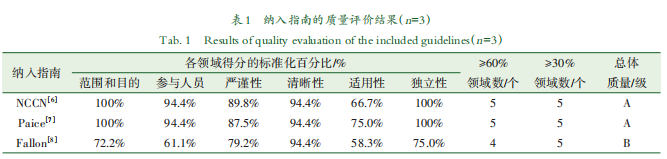

2.1.1 指南的质量评价结果 本研究共纳入3篇指南[6-8],其质量评价结果见表1。

2.2.2 系统评价质量评价结果 本研究共纳入1篇系统评价[9]。除条目9“是否对可能的发表偏倚进行评估”的评价结果为“不清楚”外,其他条目的评价结果均为“是”,整体质量高,准予纳入。

2.2.3 专家共识的质量评价结果 本研究共纳入4篇专家共识[10-13]。所有条目的评价结果均为“是”,整体质量评价高,予以纳入。

3 共识内容

3.1 无痛病房的定义

无痛病房是指通过规范疼痛评估、疼痛治疗、护理、健康教育和随访等对疼痛患者进行全面管理,减轻患者疼痛症状,减少爆发痛发生次数,以实现 最 佳 镇 痛(analgesia)、最 小 不 良 反 应(adverseeffects)、最佳日常活动(activities)、避免药物滥用(substance abuse)和情绪管理(affect)的“5A”疼痛管理目标[6](专家共识,B级推荐)。

3.2 无痛病房的目标

①疼痛初始评估率 100%;②疼痛动态评估率100%;③疼痛规范诊疗率≥80%;④镇痛治疗控制有效率≥75%(3天内控制疼痛评分<3分);⑤慢性癌痛患者疼痛评分≤3 分,24 h 爆发痛<3 次,24 h 内需服用疼痛解救药物<3 次;⑥疼痛患者随访率 100%;⑦患者疼痛诊疗满意度≥85%。

3.3 无痛病房的适用范围

综合医院肿瘤科,肿瘤专科医院各临床科室。

3.4 无痛病房管理原则

①应组建包括医生、护士、药师、心理咨询师等的多学科团队,为患者提供全面、个体化、规范化疼痛管理服务(专家共识,B 级推荐)。②应以患者主诉为依据,遵循常规、量化、动态、全面的原则,规范评估患者的疼痛症状及变化[12,14](专家共识,B级推荐)。③应根据患者的具体病情和身体情况,使用个体化止痛治疗方式缓解疼痛症状[14],并关注并发症(专家共识,B 级推荐)。④应关注疼痛和有关治疗给患者带来的心理负担,并积极应对。⑤应在患者入院时、手术后、住院中、出院后全程持续管理(专家共识,B 级推荐)。⑥宜将镇痛治疗与多种症状或症状群的管理相结合[6](专家共识,B级推荐)。

3.5 无痛病房管理制度与团队建设

医院宜组建无痛病房管理团队,科室宜组建无痛管理小组,负责制订无痛病房建设工作方案,监督及评价无痛病房建设中具体措施的实施及科室协调工作。

3.6 无痛病房硬件要求

无痛病房内应具备药物输注、疼痛监测、呼吸管理等设备,如镇痛泵、静脉输液设备、呼吸监测仪等。病房内应设有氧气瓶、心电监护仪等紧急设备,同时确保病房环境温暖、宁静、舒适。无痛病房宜配置标准化疼痛数据看板,动态监测核心质控指标,包括疼痛控制有效率、药物不良反应发生率及患者疼痛诊疗满意度评分等[15]。

4 疼痛管理的具体措施与方法

4.1 疼痛评估

4.1.1 评估时机 应在肿瘤患者入院时、每日测量患者生命体征时、新发疼痛时、出现爆发痛时、进行止痛治疗后、手术后、手术后第一次活动后、接受特殊检查与治疗后进行疼痛评估[6,14,16](专家共识,B级推荐)。

4.1.2 评估频次 ①依据疼痛评分评估:患者疼痛强度≤3 分,与生命体征同步评估并记录;患者疼痛评分为 4~6 分,每 6 h 评估记录 1 次;患者疼痛评分为 7~10 分,每 1 h 评估记录 1 次[17]。②依据镇痛效果评估:应在口服给药后 1 h评估;应在肌肉或皮下注 射 后 30 min 评 估 ;应 在 静 脉 给 药 后 15 min 评估[18]。围手术期使用患者自控镇痛(patient-con⁃trolled analgesia, PCA)泵应在术后交班,术后 3 h、12 h、24 h,以及镇痛结束时分别评估;拔除 PCA 泵后,按照常规评估。③依据镇静反应程度评估[11]:初次使用阿片类药物或镇静安眠药物的患者,口服给药后 1 h、肌肉或皮下注射后 30 min、静脉给药后15 min 开始评估,在 24 h 内每 2 h 评估 1 次;围手术期使用PCA泵患者应在术后交班,术后3 h、12 h、24h,以及镇痛结束时分别评估;拔除 PCA 泵后,按照常规评估。采用 PCA 泵治疗的慢性疼痛(含癌痛)患者,PCA 泵初始治疗 24 h 内评估频率为每 2 h 1次,24 h后评估频率为每4 h 1次。

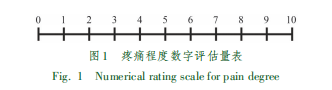

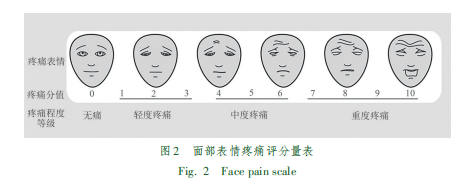

4.1.3 评估工具 应根据患者的实际情况正确选择疼痛评估工具。一般患者宜使用普适性评估工具如数字分级评分法(numerical rating scale, NRS)进行疼痛量化评估,评分范围从0(无痛)至10(难以忍受的剧痛)(图 1)(1 级证据,A 级推荐)。对于儿童、老年人等存在表达障碍或其他交流障碍的患者,宜采用面部表情疼痛评分量表(图 2)进行评估[14](1级证据,A级推荐)。爆 发 痛 的 患 者 可 采 用 爆 发 痛 问 卷(Break⁃through Pain Assessment Questionnaire, BPQ)和爆发痛 评 估 工 具(Breakthrough Pain Assessment Tool,BAT)[13]。疼痛患者的焦虑/抑郁心理情况可采用广泛 性 焦 虑 量 表(Generalized Anxiety Disorder-7,GAD-7)和患者健康问卷抑郁量表(Patient HealthQuestionnaire-9, PHQ-9)进行评估[10]。NCCN 成人癌痛指南[6]推荐,癌痛患者在服用阿片类药物前可使用疼痛患者筛查及阿片类药物应用评估工具(Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain, SOAPP)、阿片类药物风险评估工具(Opioid Risk Tool, ORT)评估患者用药风险;在药物使用过程中,可应用阿片类药物误用情况评估表(Current Opioid Misuse Measure, COMM)实时评估

癌痛患者阿片类药物的应用风险[13]。

4.1.4 评估内容 疼痛评估内容应包括以下几个方面。①临床特征评估:病因、部位、性质、程度、类型(躯体性、内脏性或神经病理性);②动态变化评估:发作模式(持续性或间歇性)、诱因、缓解或加重的因素、时效特征等;③功能影响评估:疼痛对社会功能 和睡眠等的影响;④治疗反应评估:目前疼痛治疗方案、止痛治疗效果、既往治疗情况、止痛药物相关不良反应情况等;⑤其他维度评估:舒适度、心理状况 、家 庭 及 社 会 支 持 情 况 等(专 家 共 识 ,B 级推荐)[6,14]。

4.1.5 评估记录 应在病程记录中持续记录疼痛的评估和处理情况,药物剂量调整时应详细说明依据及效果,以确保患者疼痛得到有效控制并达成治疗目标[16](2级证据,B级推荐)。应在住院患者三测单上记录疼痛评分(专家共识,B 级推荐)[19]。应设置疼痛护理书写标准及疼痛护理病历质量控制标准[10]。疼痛评分为 4 分及以上及因慢性疼痛(含癌痛)使用止痛药物或PCA泵的患者,应填写《疼痛护理记录单》;术后使用 PCA 泵患者,应规范记录《术后镇痛观察记录表》。

4.2 疼痛治疗

4.2.1 规范治疗 应针对引起疼痛的病因进行治疗;应根据 WHO三阶梯止痛原则,规范实施口服给药、按阶梯用药、按时用药及个体化给药;同时注意治疗细节,结合临床评估结果与护理目标动态调整镇痛方案[14](1 级证据,A 级推荐)。对于围手术期患者,在没有禁忌证的情况下鼓励多模式镇痛[20](专家共识,B 级推荐)。可以让患者参与制订治疗计划,并为其设定有意义的、切合实际的期望和可衡量的目标[6]。

4.2.2 止痛药物不良反应管理 应防治、监测并管理止痛药物不良反应[7](专家共识,B 级推荐)。止痛药物常见不良反应涵盖消化系统(便秘、恶心呕吐)、中枢神经系统(嗜睡、头晕、谵妄、认知功能受损)、皮肤(瘙痒)、泌尿系统(尿潴留)及呼吸系统(剂量相关性呼吸抑制)等,宜使用专用量表评估诊断不良反应的相关情况,根据不良反应轻重等级进行对症处理[6,11,14](2级证据,B级推荐)。

4.2.3 非药物疗法管理 宜适当应用非药物疗法作为药物治疗的补充。非药物疗法包括介入治疗、中医治疗、行为支持、情感支持、认知行为疗法、运动疗法、心理社会干预、减压疗法、放松训练、音乐疗法、营养支持等[6,21](1 级证据,A 级推荐)。非药物疗法的效果往往因人而异,应个性化设计治疗方式,并加强对患者的动态监测。

4.2.4 建立多学科会诊机制 病房疑难、特殊疼痛病例实行多学科会诊制度。当患者的疼痛症状无法通过原发疾病解释,或在治疗控制原发疾病后疼痛未缓解,或 24 h 内爆发痛≥3 次,或 24 h 内需服用疼痛解救药物≥3 次,或疼痛严重影响患者的睡眠、生活质量及社会活动参与度时,应组织相关科室(如疼痛科、药学部和麻醉科等)进行多学科会诊,由住院管床医师提出、上级医师同意,填写会诊单,并有会诊记录,资料保存完整[22](专家共识,B 级推荐)。

4.2.5 其他 应评估术后患者疼痛的发生、疼痛程度与手术相关因素的关联性,及时给予相应的镇痛治疗[22],如指导患者正确使用镇痛泵等(专家共识,B级推荐)。

4.3 疼痛护理

4.3.1 规范给药 给药方式包括口服给药、皮下注射、肌肉注射、静脉注射等,应依据《成人癌性疼痛护理》[23]团体标准,遵医嘱规范执行给药操作。

4.3.2 持续监测止痛药物不良反应 护士应动态监测患者止痛药物的不良反应,当患者出现不良反应时及时报告医生(专家共识,B级推荐)。

4.3.3 阿片类药物保存管理 阿片类药物的保存应遵循《麻醉药品和精神药品管理条例》[24]。阿片类药物应储存在专门的药品储存柜或保险柜中,柜子应具备防盗、防火、防篡改等功能。药物柜应放置在只有授权医护人员能进入的区域,确保不会被非授权人员接触。根据药品的使用说明书,将阿片类药物置于室温(15~25 ℃)下存放,避免高温、高湿环境导致药物降解。科室安装电子监控系统,实时监测药品存放柜的状态,并记录药物的使用和存取情况。阿片类药物的领用应经过严格的审批流程,确保领用目的合理,避免药物滥用。阿片类药物的存取必须由授权人员进行。药品出库、分发时应有详细的登记记录,记录领取人、日期、剂量、用途等信息。定期审核所有患者的阿片类药物使用记录,确保合理用药,发现异常情况及时纠正。可以使用电子系统或药品管理软件来实时监控库存量,自动生成预警提醒,防止库存不足或过量。

4.3.4 非药物管理 护士需要掌握非药物相关疗法,包括其适用范围及操作方法。患者和家属需掌握相关方法,尤其在患者居家期间,正确使用有助于缓解疼痛[19](专家共识,B 级推荐)。应根据患者的心理状态、疼痛程度以及对非药物疗法的兴趣制定治疗方案,综合考虑患者的生活习惯(如运动水平、饮食结构),提供个性化建议。

4.4 健康教育

4.4.1 健康教育的制度与原则 病房应制定疼痛健康教育管理制度。在健康教育开始前,应准确评估患者与照顾者的读写能力,选择合适的健康教育方式,以确保其理解宣教内容[6]。在健康教育结束后,评价患者及照顾者的知识和技能掌握程度,保证教育措施达到预期效果。

4.4.2 教育时机 健康教育应贯穿疼痛治疗全过程[19](专家共识,B级推荐)。

4.4.3 教育方式 应根据患者明确的需求,提供可能获得的宣教材料。医护人员宜采用讲课、多人讨论、咨询、文字、图片、手册、展板、多媒体等多种教育形式进行疼痛健康宣教[10](专家共识,B级推荐)。

4.4.4 教育内容 应指导患者正确使用疼痛评估工具[10](专家共识,B 级推荐)。应指导患者主动报告疼痛[10](专家共识,B 级推荐)。应告知患者疼痛治疗的试错性和长期性,避免患者对治疗失去信心[9](专家共识,B 级推荐)。应告知患者和主要照护者药物和非药物镇痛的方法、注意事项、常见不良反应及出现不适须及时报告[10](专家共识,B级推荐)。应指导患者使用癌症疼痛日记,记录服药具体时间、药品名称、剂量、止痛效果、不良反应出现情况、爆发痛发生情况等,以便医护人员了解患者疼痛管理情况[9-10](专家共识,B级推荐)。

4.5 随访

4.5.1 随访制度与人员 应建立健全癌性疼痛随访制度与流程[25](1 级证据,A 级推荐)。设置专人进行随访,且随访人员需经过专业培训,同时具备癌性疼痛临床实践经验和管理经验[25](5 级证据,B级推荐)。

4.5.2 随访时机 应启动定期随访计划。根据患者情况制订分级随访计划:针对初次用药和疼痛控制不稳定的患者,第 1次随访于出院后 3天内进行,其他患者应在出院后 1 周内进行;疼痛控制不佳或用药副作用较大的患者出院后,应指导患者主动向医务人员报告其相关健康状况,1 周内应进行多次有序随访,并根据患者的具体情况合理安排随访时间间隔[18](专家共识,B级推荐)。

4.5.3 随访方式 癌性疼痛患者出院时,应与患者和家属共同制订书面或信息化随访计划。医护人员可根据患者情况,提供信息系统、手机APP、电话、短信、微信、视频、居家访视等多种形式的主动随访,或安排定期门诊随访[18,25](1级证据,A级推荐)。

4.5.4 随访内容 癌性疼痛患者随访内容应包括:①疼痛情况,包括疼痛评分、强度、部位、性质、病因、过程、发作时间及持续时间、发作特点(是否出现爆发痛、爆发痛次数)、解救用药和日常波动情况;②疼痛对日常生活、心理和精神症状的影响;③镇痛药物使用情况,包括药品名称,服用剂量,用药频次,方法,患者用药依从性,药物不良反应如便秘、恶心、呕吐、嗜睡、尿潴留、瘙痒、呼吸抑制等[18](专家共识,B 级推荐)。应根据随访具体情况进行相应指导和建议[25](1 级证据,A 级推荐)。应鼓励患者与相关医护人员保持沟通与护理协调。在实施患者健康教育与临床指导的过程中,应着重强化对患者主观体验与人文关怀需求的关注维度,旨在全面提升患者的疼痛控制质量[14(] 专家共识,B级推荐)。

4.5.5 随访记录 应规范、连续记录随访内容,有记录可查。终止随访时,应注明原因[25](专家共识,B级推荐)。

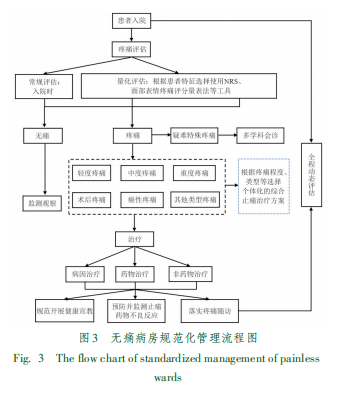

4.6 无痛病房规范化管理流程(图3)

4.7 质量控制与评估

制定无痛病房的质量评估标准,包括 6 个 1 级项目和 17个 2级项目,分别为疼痛评估(动态评估、静反应评估、疼痛记录)、疼痛管理(疼痛报告、疼痛评估工具、疼痛护理、止痛治疗、知晓疼痛患者动态、病情观察)、环境管理(精神麻醉药品管理、给药流程)、健康教育(健康教育资料、患者健康教育掌握情况、镇痛方法知晓情况)、医护人员素质(疼痛知识、疼痛培训记录)和随访。应每半年评价一次,将评价结果纳入质量考评体系,并与科室/支部考核、评先评优挂钩。同时,医院层面与科室层面需要定期评估无痛病房的管理效果,并提出改进措施。

[1]SNIJDERS R A H, BROM L, THEUNISSEN M, et al. Updateon prevalence of pain in patients with cancer 2022: a systemat⁃ic literature review and meta-analysis [J]. Cancers (Basel),2023, 15(3): 591. DOI: 10.3390/cancers15030591.

[2] LIU J H, LI X Y, TAN Y, et al. Barriers for nurses providingcancer pain management: a qualitative systematic review [J].Oncol Nurs Forum, 2023, 50(3): 348-360. DOI: 10.1188/23.ONF.348-360.

[3] GULATI R R. The challenge of cancer pain assessment [J]. Ul⁃ster Med J, 2021, 90(1): 37-40.

[4] Appraisal of guidelines for research evaluation Ⅱ [EB/OL].[2025-02-11]. http://www.agreetrust.org.

[5] 顾莺, 张慧文, 周英凤, 等. JBI循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具——系统评价的方法学质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(8): 701-703. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2018.08.008.

[6] NCCN. Adult Cancer Pain [EB/OL]. [2024-12-13]. https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=3&id=1413.

[7] PAICE J A, BOHLKE K, BARTON D, et al. Use of opioids foradults with pain from cancer or cancer treatment: ASCO guide⁃line [J]. J Clin Oncol, 2023, 41(4): 914-930. DOI: 10.1200/JCO.22.02198.

[8] FALLON M, GIUSTI R, AIELLI F, et al. Management of can⁃cer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines[J]. Ann Oncol, 2018, 29(Suppl 4): iv166-iv191. DOI:10.1093/annonc/mdy152.

[9] 何雨玲, 林梅群, 骆惠玉, 等 . 癌症疼痛患者管理指南系统评价[J]. 中国全科医学, 2024: 1-7.

[10]安徽省癌痛护理专科联盟专家组, 安徽省疼痛质量控制中心. 安徽省成人癌症疼痛护理专家共识(2024年版)[J]. 安徽医学, 2024, 45(11): 1341-1349. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0399.2024.11.001.

[11]王明磊 . 阿片类药物不良反应综合防治专家共识(2024 年版)[J]. 中国肿瘤临床, 2024, 51(15): 757-763. DOI: 10.12354/j.issn.1000-8179.2024.20240784.

[12]中国医师协会疼痛科医师分会, 中华医学会疼痛学分会,国家疼痛专业医疗质量控制中心, 等 . 癌症相关性疼痛评估中国专家共识(2023版) [J]. 中国疼痛医学杂志, 2023, 29(12): 881-886. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9852.2023.12.001.

[13]王昆 . 癌性爆发痛专家共识(2019 年版)[J]. 中国肿瘤临床,2019, 46(6): 267-271. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8179.2019.06.228.

[14]中华人民共和国国家卫生健康委员会. 癌症疼痛诊疗规范(2018年版)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2018, 23(10): 937-944.

[15]LEE J, PARK S H, JU J H, et al. Application of a real-timepain monitoring system in Korean fibromyalgia patients: a pi⁃lot study [J]. Int J Rheum Dis, 2019, 22(5): 934-939. DOI:10.1111/1756-185X.13472.

[16]Registered Nurses' Association of Ontario. Assessment and Management of Pain [EB/OL]. (2013-12-01) [2024-12-15].

https://rnao.ca/bpg/guidelines/assessment-and-management

pain.

[17]谌永毅, 卿利敏, 刘翔宇, 等. 基于JCI标准的肿瘤患者疼痛管 理 实 践[J]. 中 国 护 理 管 理, 2015, 15(4): 491-494. DOI:10.3969/j.issn.1672-1756.2015.04.031.

[18]孟爱风. 江苏省成人癌症疼痛护理规范(2020版)[J]. 医药高职教育与现代护理, 2020, 3(4): 229-244. DOI: 10.3969/j.issn.2096-501X.2020.04.001.

[19]北京护理学会肿瘤专业委员会, 北京市疼痛治疗质量控制和改进中心. 北京市癌症疼痛护理专家共识(2018版)[J]. 中国 疼 痛 医 学 杂 志 , 2018, 24(9): 641-648. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9852.2018.09.001.

[20]EL-BOGHDADLY K, LEVY N A, FAWCETT W J, et al.Peri-operative pain management in adults: a multidisciplinary consensus statement from the Association of Anaesthetists and the British Pain Society [J]. Anaesthesia, 2024, 79(11): 1220-1236. DOI: 10.1111/anae.16391.

[21]MAO J J, ISMAILA N, BAO T, et al. Integrative medicine for pain management in oncology: society for integrative oncolo⁃gy-ASCO guideline [J]. J Clin Oncol, 2022, 40(34): 3998-4024. DOI:10.1200/JCO.22.01357.

[22]国家卫生健康委办公厅,国家中医药局综合司. 疼痛综合管 理 试 点 工 作 方 案[EB/OL]. (2022-12-22) [2025-02-12].https://www. gov. cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735127.htm.

[23]中华护理学会 . 成人癌性疼痛护理[EB/OL]. (2019-11-10)[2024-12-13].http://hltb.kxj.org.cn/index/tuanti/standard.ht⁃ml?team_standard_id=1.

[24]中华人民共和国国务院 . 麻醉药品和精神药品管理条例(2016修订)[EB/OL]. (2018-08-30) [2024-12-22]. http://www.nhc9c74. gov.shtml. cn/fzs/s.3576/201808/8f19c4bd124f4eae9506aefb9cfd

[25]李鹤, 卢芳燕, 章梅云, 等 . 癌性疼痛患者出院随访的最佳证据总结[J]. 中华急危重症护理杂志, 2023, 4(7): 653-659.

《肿瘤药学》是由湖南省卫生健康委员会主管,湖南省肿瘤医院(中南大学湘雅医学院附属肿瘤医院)主办的我国唯一一本肿瘤领域对接药学领域的核心期刊,是中国抗癌协会系列期刊。自2016年已连续9年入选《中国科技核心期刊》目录。目前已被美国《化学文摘》、荷兰《医学文摘》、波兰《哥白尼索引》、美国《乌利希期刊指南》、中国生物医学文摘数据库、知网、万方、维普等数据库收录。经携手合作与共同努力,本刊正式入选“中国科技期刊卓越行动计划(二期)”集群(集团)化试点项目。并于2024年成功立项“湖南省培育世界一流湘版科技期刊建设工程项目”。

来源:肿瘤药学杂志