《石棉:风险评估、流行病学和健康影响》作为石棉与健康领域的里程碑式著作,现已推出第三版,英文原著发表于2024年。这部权威指南深度解析了石棉相关疾病的病理机制复杂性,系统阐释了石棉致病的生物学原理。书中不仅系统梳理了用于评估产品、环境介质(空气/水/表面)及生物组织中石棉含量的标准化检测流程,更通过跨学科视角揭示各类检测技术的适用场景,为专业人员构建了前瞻性的数据评估框架。

由全球顶尖学者组成的国际专家团队倾力打造,本书采用多维度研究方法,对石棉的历史沿革、病理机制、流行病学特征、采样技术及分析方法进行了全景式综述。全书辅以大量高清影像资料、数据可视化图表及真实案例剖析,通过"问题导向"的编排方式,将理论知识与实务操作紧密结合,特别增设的采样方案模板更具实践指导价值。

第三版新增四大突破性章节:石棉肺免疫机制研究进展、全球石棉诉讼典型案例分析、间皮瘤靶向治疗前沿方案及姑息治疗策略。这些内容既涵盖医学突破,又包含法律实务,构建了从基础研究到临床应用、从风险评估到争议解决的完整知识体系,堪称该领域最全面的百科全书式参考指南。

这本必读书包括最全面最新的石棉专业知识,包括石棉风险评估、流行病学和健康影响,是读者唯一需要拥有的指南。本书的读者对象不仅适合肿瘤学研究人员、医疗保健人员、医学科普专家、医学生及研究生,而且还适合从事法律、卫生、教育、酒店、应急响应、建筑管理和维护、建筑、安全、保险和工业卫生等领域的人员。

主译简介

陈天辉 教授

教授,医学博士,研究员,肿瘤学博士研究生导师,浙江省委组织部“万人计划”领军人才(2021年)。现任浙江省肿瘤医院防治科副主任、中国科学院杭州医学研究所双聘PI。2000—2006年浙江大学医学院硕博连读(其间受国家留学基金委公派德国哥廷根大学任访问学者1年)、德国哥廷根大学博士后,博士毕业后曾在海德堡德国国家癌症研究中心(DKFZ)工作7年,2016年回国工作并于同年晋升研究员(分子流行病学专业)。

致力于癌症的人群预防研究和临床流行病学研究,聚焦三个主攻方向:①石棉暴露所致癌症的人群防控研究;②癌症早筛综合效果评估:周期法提供及时准确的癌症5年相对生存率;③遗传性肿瘤的分子遗传流行病学、筛查和遗传咨询研究。主编/主译出版专著5部,副主编“十四五”普通高等教育研究生规划教材《医学科研论文撰写与发表》,获国家版权局软件著作权4项;累计发表SCI论文106篇,其中65篇为通讯作者/第一作者(包括4篇JAMA子刊等)。主持在研国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目等。兼任国家科技奖励评审专家库成员、四大慢病国家科技重大专项评审专家、教育部学位与研究生教育发展中心研究生论文评审专家、多省份科学技术奖行业评审专家、浙江省科技厅A级专家、中国抗癌协会五个专业委员会常务委员(肿瘤流行病学、环境肿瘤学等)、中华医学会临床流行病学和循证医学分会循证医学学组委员、浙江省医学会临床流行病学与循证医学分会副主任委员、五本SCI期刊编委、宁波大学兼职教授等。

陈小兵 教授

医学肿瘤学博士,二级教授/主任医师,博士研究生导师,博士后合作导师。现任河南省肿瘤医院(中国医学科学院肿瘤医院河南医院)内科副主任兼病区主任。兼任中国抗癌协会(CACA)第九届理事会理事、科普宣传部副部长,河南省科协十届委员会常委;科技部、中共中央宣传部、中国科协联合授予“全国科普工作先进工作者”,中国科协、人民日报联合授予2017年典赞·科普中国“十大科学传播人物”;国务院特殊津贴专家、国家健康科普专家、中国科协“科普中国”专家、中国家庭健康科普专家;河南省优秀专家、河南省学术技术带头人、中原英才-中原科技创新领军人才、河南省首席科普专家、河南最美科技工作者、河南省“十大健康传播人物”;CACA食管肿瘤整合康复专业委员会主任委员、整合食管癌委员会副主任,CACA科普委员会副主任、基地建设委员会副主任兼秘书长,河南省医师协会医学科普医师分会会长、河南省医学会医学科普专委会副主委。

主编、副主编、主译和主审各类肿瘤学专著40余部,其中科普图书10余部,主编的《面对癌症:不恐慌不盲从》获科技部2020全国优秀科普作品奖、2023中国抗癌协会科技奖科普奖。主持国家自然科学基金面上项目2项,中原科技创新领军人才、省杰青、省自然重点等课题20余项,以第一/通讯(含共同)作者在Signal Transduct Target Ther、Mol Cancer、JCI、JMC等国际高水平期刊发表SCI论文80篇,总影响因子超过500分,获河南省科技进步奖二等奖6项。培养硕、博士研究生22名,指导博士后4名。

李玉民 教授

兰州大学萃英二级教授,主任医师,博士研究生导师,英国剑桥大学访问学者,澳大利亚昆士兰科技大学客座教授。国务院政府特殊津贴专家、卫生部有突出贡献的中青年专家。兰州大学消化系肿瘤防治与转化医学工程创新中心主任,兰州大学环境肿瘤学中心主任,兰州大学第二医院普外科国家临床重点专科主任,中国工程院咨询专家,中国科学院学部专家,全球前2%顶尖科学家,爱思唯尔2024中国高被引学者。

现任中国抗癌协会环境肿瘤学专业委员会主任委员,国家卫生标准委员会医疗服务标准专业委员会委员,教育部高等学校教学指导委员会委员,中国高等教育学会医学教育专业委员会常务理事,中华医学会教育分会委员,中国医师协会器官移植医师分会常务委员、肝移植专业委员会副主任委员,中国医师协会外科医师分会肝脏外科专家组副组长,中国医师协会内镜医师分会腹腔镜专业委员会副主任委员,中国研究型医院学会普通外科专业委员会副主任委员、消化肿瘤专业委员会副主任委员等学术职务。主要从事消化系肿瘤、肝胆胰外科(肝移植)的临床、科研和教学工作。率先在西部开展肝移植、ERCP、危重症医学和DCD器官捐献等技术。

承担“国家863计划”“国家国际科技合作项目”“国家惠民计划”“国家自然科学基金”等科研项目35项;获得“甘肃省科技进步一等奖”等奖项2项;获得国家发明专利10余项;发表学术论文400余篇,其中SCI 170余篇;主编或参编中英文著作及译著70余部;担任9本SCI期刊的副主编或编委;培养硕、博士研究生180余人。担任《兰州大学学报(医学版)》主编、《中华普通外科杂志》和《生物医学转化》副主编等。曾任兰州大学副校长、医学部主任、医学院院长,兰州大学第二医院院长等职务。

王 洁 教授

中国医学科学院肿瘤医院内科主任,派驻中国医学科学院肿瘤医院山西医院总院长,主任医师,博士生导师,北京协和医学院长聘教授,中国临床肿瘤学会副理事长,中国医师协会肿瘤多学科专委会主任委员,中国临床肿瘤学会非小细胞肺癌专委会主任委员,中国抗癌协会第一届恶性间皮瘤专委会主任委员。近30年来一直致力于肺癌分子分型基础上的精准诊治及其转化研究,在国际上率先建立外周血分子分型的肺癌精准诊疗理论与临床应用体系,使分子分型进入无创时代,引领液体活检精准诊治的国内国际走向。作为课题负责人多次承担国家自然科学基金、国家“863”科技支撑项目(分课题负责人)等12项。相关系列研究发表于J Clin Oncol、Cancer Cell、Lancet Oncol、Lancet Respir Med、JAMA Oncol、PNAS等著名期刊。是国家杰出青年基金获得者。以第一完成人获得国家科技进步二等奖,获全国创新争先奖、何梁何利基金科学技术与进步奖、吴阶平医药创新奖等。

郭 卉 教授

医学博士,教授,主任医师,研究员,博士研究生导师。现任西安交通大学第二附属医院副院长、党委委员、肿瘤内科学科带头人、1期临床研究病房学科带头人。美国安德森癌症中心访问学者,首届中国优秀青年医师获得者,陕西省“三秦学者”创新团队支持计划学术带头人,陕西省教科文卫体系统职工(劳模和工匠)创新工作室领衔人,陕西省杰出青年基金获得者。获得“宝钢优秀教师”、“陕西省中青年科技创新领军人才”、“陕西省青年科技标兵”、中华医学会“中华肿瘤明日之星”等称号。参与完成国家科技进步二等奖、国家教学成果二等奖、教育部科技进步二等奖、陕西省高等教育教学成果一等奖、陕西省高等学校科学技术研究优秀成果各1项,陕西省科技进步一等奖2项。现任中华医学会肿瘤学分会青年委员会副主任委员、中国临床肿瘤学会理事、中国抗癌协会青年理事、中华医学会肿瘤学分会转化学组委员、陕西省康复学会主任委员、陕西省抗癌协会转化医学专业委员会候任主任委员等。

多年来深耕恶性肿瘤的精准诊疗,一直从事肺癌及消化道肿瘤的发病机制及综合治疗的基础与临床研究。主持国家自然科学基金、陕西省重点产业链及中国临床肿瘤学会重大项目17项,承担国家新药临床研究及国际多中心临床研究9项,参与国家医学中心、国家癌症区域医学中心、教育部重点实验室、西北地区恶性肿瘤新药临床评价示范性技术平台建设及西北地区重大疾病多学科合作诊疗能力提升项目、国家优秀青年医师等国家级平台项目9个。受邀参编临床指南和共识14项,以第一/通讯作者(包含共通)在国际知名杂志发表SCI论文60篇(其中IF>10分16篇)。主编或参编人民卫生出版社等著作16部。受邀担任Advanced Adv Drug Deliver Rev及Front Pharmacol特邀编辑,担任多本国际国内期刊的编委。

黄鼎智 教授

主任医师,肿瘤学博士,博士研究生导师,天津医科大学肿瘤医院副院长。现任中国抗癌协会小细胞肺癌专业委员会副主任委员、中国抗癌协会肺部肿瘤整合康复专业委员会副主任委员、中国抗癌协会恶性间皮瘤专业委员会副主任委员、中国老年保健协会肺癌专业委员会副主任委员、国家肿瘤质控中心肺癌质控专家委员会委员、中国临床肿瘤协会非小细胞肺癌专业委员会委员、天津市抗癌协会秘书长、天津市抗癌协会肺癌专委会候任主任委员。《中华肿瘤》《中国肿瘤临床》编委。主持国家科技重大专项-重大新药创制专项子课题1项,国家自然科学基金面上项目2项,市科委、教委各1项。牵头主持新药注册多中心临床研究7项。以通讯作者/一作在Molucular Cancer、Advanced Science、EBioMedicine等期刊发表SCI论文30余篇。获天津市科技进步一、二、三等奖各1项。牵头制定《老年晚期肺癌内科治疗中国专家共识》《非小细胞肺癌免疫治疗继发耐药中国专家定义和共识》。参与制定《CSCO非小细胞肺癌诊疗指南》《中国肿瘤整合诊治指南(CACA)靶向治疗》《原发性肺癌罕见靶点靶向治疗中国临床诊疗指南》《原发性肺癌化疗规范化应用中国指南》《中国恶性胸膜间皮瘤临床诊疗指南》《中国胸腺上皮肿瘤临床诊疗指南》《中国Ⅳ期原发性肺癌多学科诊疗模式实施指南》等9个国家级指南及共识。

代志军 教授

浙江大学医学院附属第一医院主任医师,教授,博士,博士研究生导师,浙江大学临床名师,浙江省卫生高层次人才。现任中华预防医学会循证医学分会方法学组副组长,中国抗癌协会整合肿瘤专业委员会委员,中国医疗保健国际交流促进会循证医学专业委员会常委,浙江省数理医学会循证医学专业委员会主任委员,浙江省数理医学会大数据专业委员会副主任委员,浙江省抗癌协会乳腺癌专业委员会常委及多个学会常委或委员,Cancer Med、J Clinical Med、World J Gastroenterol等SCI期刊编委。连续多年入选全球前2%顶尖科学家“年度影响力排行榜”。在国际知名期刊发表SCI收录论文120余篇,其中影响因子>10分28篇,共计影响因子>1000,累计被引用>8000次。主持国家自然科学基金3项及省市课题10余项。获国家发明专利授权5项。荣获省级青年科技奖、青年科技标兵等殊荣。获省科学技术进步奖4项。擅长:肿瘤流行病学,肿瘤免疫治疗与代谢。

顾 岩 教授

内蒙古医科大学附属医院呼吸与危重症医学科学科带头人,三级主任医师/教授,博士,硕士研究生导师,毕业于首都医科大学。获“内蒙古自治区草原英才称号(2022年)”等。曾担任2022年内蒙古援上海抗击疫情医疗队多学科会诊专家组组长,兼任内蒙古抗癌协会第一届环境肿瘤学专业委员会主任委员、国家临床医学研究中心-中国呼吸肿瘤协作组委员、中国抗癌协会环境肿瘤学专业委员会委员等。主持省部级课题10余项,获实用新型专利3项。发表SCI及北大核心文章30余篇,获内蒙古自治区科技进步奖二等奖及三等奖、内蒙古自治区优秀规培教师、中国抗癌协会环境肿瘤学专业委员会科普竞赛二等奖等。

致力于胸膜疾病尤其是肺癌的基础与临床研究:(1)开展肺癌并发胸腔积液发病机制的临床及基础研究:主持的随机对照试验在国内多家三甲医院推广,并获内蒙古自治区科技进步奖、内蒙古自治区医学会科技进步奖。(2)开展肺癌重症的个体化诊疗、危重症抢救及多学科专家会诊制订精准治疗方案:2018年创建疑难危重感染患者MDT诊疗体系,组建2022年门诊疑难重症感染多学科会诊专家团队,建立、完善了内蒙古医科大学附属医院门诊及住院患者现有的服务模式。门诊与病房疑难危重感染患者多学科会诊工作模式在自治区及全国平台交流推广,获2023年“灯塔杯”中国公立医院最佳管理实践案例优秀案例、2024年国家卫生健康委员会医疗卫生服务增效创新实践案例征集活动优秀案例。

翻译委员会

主 译

陈天辉 陈小兵 李玉民

副主译

王 洁 郭 卉 黄鼎智 代志军 顾 岩

译 者

王长春 浙江省肿瘤医院

何 敏 中国科学院杭州医学研究所

仲 佳 中国医学科学院肿瘤医院

孙统达 宁波卫生职业技术学院

刘 芳 台州市中医院

应士波 杭州医学院

王 成 兰州大学第二医院

贺东强 兰州大学第二医院

贾晓慧 西安交通大学第二附属医院

宋克薇 山东省济宁市第一人民医院

王立红 内蒙古医科大学附属医院

胡志德 内蒙古医科大学附属医院

石宜林 内蒙古医科大学附属医院

张承科 山东大学第二医院

邴 馨 甘肃省武威市妇幼保健院

赵小姣 贵州中医药大学第二附属医院

徐雷艇 宁波大学医学部

方学贤 杭州师范大学

连福治 杭州师范大学

陈钧强 杭州医学院

程永然 杭州医学院

陈天华 杭州市临安区第一人民医院

王良友 台州市疾病预防控制中心(台州市卫生监督所)

卢洪胜 台州市中心医院(台州学院附属医院)

张金磊 嘉兴市南湖区疾病预防控制中心

杜 菲 绍兴市中医院

徐明智 浙江省肿瘤医院

凌志强 浙江省肿瘤医院

卢红阳 浙江省肿瘤医院

周菁楠 浙江省肿瘤医院

赵娴靓 浙江省肿瘤医院

朱 陈 浙江省肿瘤医院

王悠清 浙江省肿瘤医院

朱 娟 浙江省肿瘤医院

雷锐娇 浙江省肿瘤医院

陈徐凯 浙江省肿瘤医院

雷慧君 澳门大学(在读博士研究生)

黄秋临 杭州师范大学(在读硕士研究生)

华 蕾 杭州师范大学(在读硕士研究生)

莫小慧 杭州师范大学(在读硕士研究生)

郭慧雪 杭州师范大学(在读硕士研究生)

姚 懿 杭州师范大学(在读硕士研究生)

丁丹婷 杭州师范大学(在读硕士研究生)

金 狄 浙江中医药大学(在读硕士研究生)

谷 微 温州医科大学(在读硕士研究生)

陈鹏涛 温州医科大学(在读硕士研究生)

付锦蓁 温州医科大学(在读硕士研究生)

陈子健 温州医科大学(在读硕士研究生)

乔宏进 温州医科大学(在读硕士研究生)

江宇晨 温州医科大学(在读硕士研究生)

译者序

石棉(asbestos)是6种被广泛商业化使用的天然矿物纤维的总称,可分为两大类:蛇纹石类(温石棉)和闪石类(青石棉、阳起石、透闪石、直闪石和铁闪石)。温石棉(chrysotile)约占石棉总量的90%以上,其名称来源于希腊语中的黄金(chrysos)和纤维(tilos)。石棉不仅具有极好的耐火、耐酸碱腐蚀、绝缘、隔音性能,以及添加到其他材料中时增加抗拉强度的能力(例如石棉水泥),而且价格便宜,石棉可用于大约3000~4000种不同的产品中。

国际癌症研究署(IARC)人类致癌危害鉴定专著认定:“所有类型的石棉(包括温石棉)是对人体是有充分证据的I级致癌物,可引起恶性间皮瘤、肺癌、喉癌和卵巢癌”。此外,有文献报道:石棉也可以通过消化道进入人体,有可能引起消化系统肿瘤,但目前还需要更多的循证证据。大量研究提示,石棉暴露致癌有长达10~50年的潜伏期。目前,虽然已有70多个国家实施了全面石棉禁令,考虑到石棉暴露所致癌症有很长的潜伏期和很多发展中国家迄今未禁用温石棉,石棉所致癌症是一场仍在持续的全球公共卫生挑战。我国肺癌新发病例已从1990年的26万例持续增长至2022年的106万例,并且男女发病人数均持续增长。国际数据提示:石棉暴露所致肺癌约占所有肺癌新发病例的3%~8%,但是缺失我国数据。我国肺癌新发病例持续猛增的这个事实也提示我们:除了吸烟和空气污染,也不能忽视温石棉的职业暴露和环境暴露。

《石棉:风险评估、流行病学和健康影响》是一本里程碑式著作,本书第三版由该领域的权威专家Michele Carbone教授牵头主编,由国际专家团队撰稿,采用跨学科的方法,对石棉的历史、病理学、流行病学、采样和分析进行了权威性的系统总结。与老版本相比,第三版内容已全面更新,新增四章,涵盖了石棉肺和免疫、石棉诉讼以及间皮瘤的手术和非手术治疗等内容。

本书包括最全面最新的石棉专业知识,以及石棉的风险评估、流行病学和对健康的影响,适合肿瘤学研究人员、医疗保健人员、医学科普专家、医学生及研究生,以及从事法律、卫生、教育、酒店、应急响应、建筑管理和维护、建筑、安全、保险和工业卫生等领域的人员参考阅读。

特别感谢本书翻译团队的大力支持和把关,来自澳门大学、温州医科大学、杭州师范大学、浙江中医药大学多位在读研究生做了大量基础性工作。在本书翻译过程中可能存在对原著理解的偏差,希望读者提出宝贵意见,以便我们再版时加以修正。

2025年7月1日

主编简介

米歇尔·卡本(Michele Carbone)是美国夏威夷大学癌症中心胸部肿瘤学主任。米歇尔博士拥有意大利罗马医学院、罗马大学和美国芝加哥大学的学位,专攻胸膜病理学和恶性间皮瘤。米歇洋博士发现,杂合子种系BAP1突变会调节机体对石棉的易感性并导致间皮瘤。米歇尔的研究结合了三个方面的工作:对第三世界和美国偏远地区进行实地考察的现场工作、复杂的分子遗传学实验室工作、重要的临床诊断工作。

罗纳德·F. 多德森(Ronald F. Dodson)的研究包括利用光谱显微镜和透射电子显微镜识别和/或研究影响组织和其他生物环境中的微粒。2005 年,他从学术界退休,并在美国德克萨斯州泰勒市成立了自己的公司——多德森环境咨询公司。他继续从事研究工作,撰写科学和生物医学刊物,并根据私营部门、医学界、联邦机构和国际机构/科学组织的要求,担任该领域的专家。多德森博士的研究/学术生涯包括担任科学杂志审稿人,以及担任美国德克萨斯州卫生部委员会的顾问委员会成员,该委员会负责制定和管理德克萨斯州公共建筑中石棉相关活动的州法律。

哈维·帕斯(Harvey Pass)是纽约大学朗格尼医学中心珀尔马特癌症中心心胸外科胸部肿瘤学教授。他担任纽约大学胸部肿瘤科主任,并负责监管贝尔维尤医院的实验室,该实验室开展了许多由美国国家癌症研究所资助的重要研究工作,包括新的间皮瘤发病机制项目。帕斯博士在专业协会担任过多个职务,如主要医学期刊和出版物的特邀审稿人,私营公司、公共机构和基金会的顾问。

杨海宁(Haining Yang)是美国夏威夷大学癌症中心教授。她的研究重点是间皮瘤的发病机制。间皮瘤是一种恶性肿瘤,通常与接触石棉或其他致癌矿物纤维有关。她发现,一旦个体暴露于石棉纤维,一种名为高迁移率族蛋白B1(HMGB1)的蛋白质就会启动间皮瘤癌细胞的生长。因此,杨博士探索了以这些蛋白质为靶点的间皮瘤治疗方法。她是2008年美国癌症研究协会癌症国际合作奖的获得者之一,还在2018年获得了国际间皮瘤学会(IMIG)研究奖。

原著编委会

原著前言

《石棉:风险评估、流行病学和健康影响》第3版的出版正值该主题的医学研究发展的关键节点。在21世纪的前23年里,关于石棉的研究工作取得了以下成果:

揭示了遗传在间皮瘤中的作用,指出人体并非致癌纤维的被动接受者,而是这种相互作用的积极参与者,而遗传学在其中起着决定结果的关键作用。随后对BAP1抑癌基因活性机制的阐明,促使针对BAP1基因突变携带者开展间皮瘤早期检测的临床试验。最重要的是,一些携带BAP1种系突变的间皮瘤患者存活了下来,而石棉诱发的间皮瘤则通常是致命的,详见第10章。

开发了新型和更特异的诊断标志物,以区分恶性间皮生长和良性间皮增生,并将恶性间皮瘤与其他恶性肿瘤区分开来,从而提高了诊断的准确性,详见第11章。

阐明了石棉致癌的一些关键机制,详见第5章。

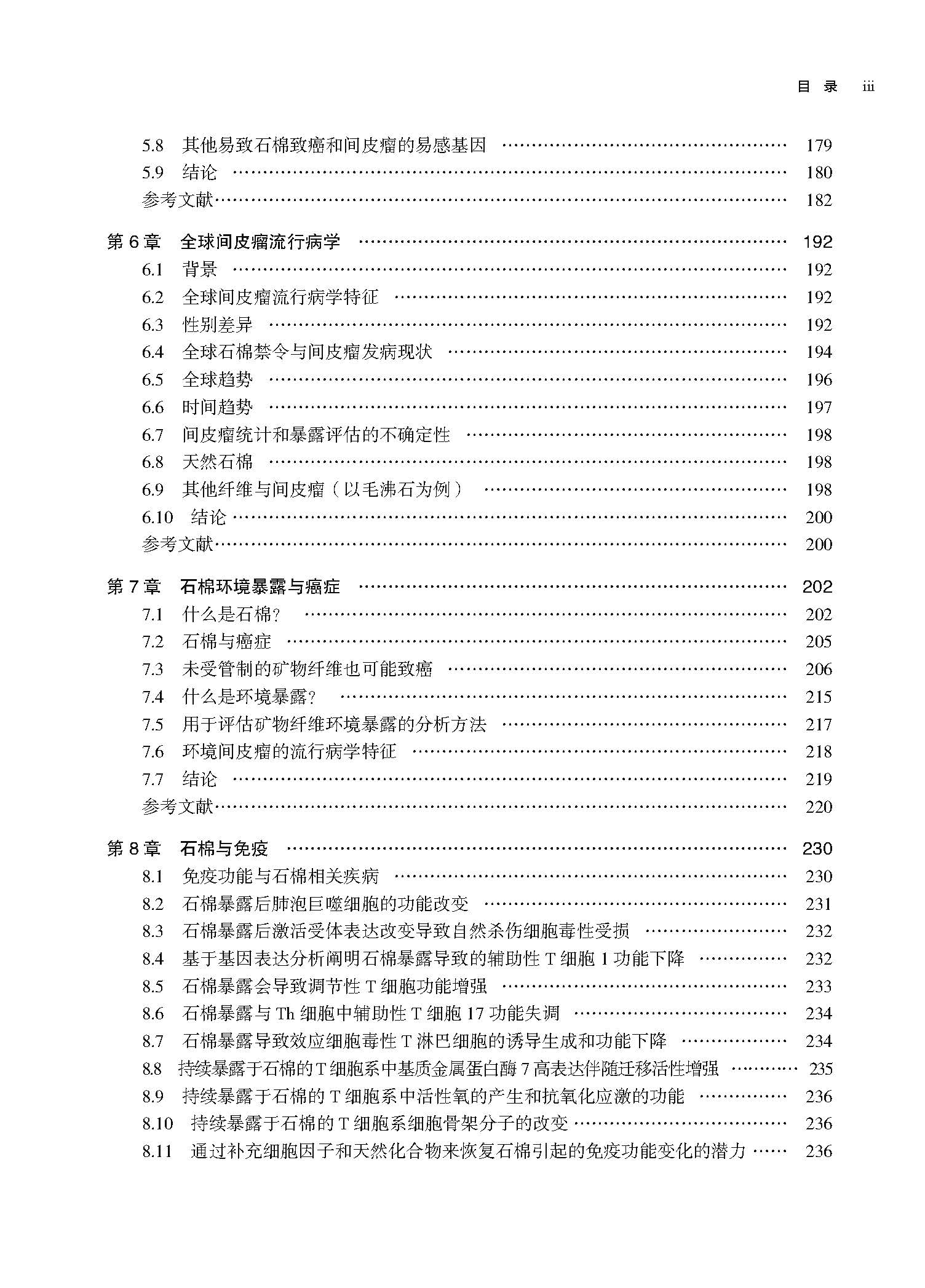

美国与石棉相关的间皮瘤发病率(每100000人)正在大幅下降,详见第6章。这表明,西方国家(美国、欧洲各国、澳大利亚和其他一些国家)在20世纪80年代和90年代颁布的禁止或大幅限制使用石棉产品的措施正在发挥作用。编者希望,这些重要的结果能够激励发展中国家出台类似的石棉禁令,以挽救更多间皮瘤患者的生命。然而,近年来这些国家的石棉使用量还在呈指数增长。

最近的研究表明,除石棉以外的其他细长颗粒也与“石棉”诱发的疾病和间皮瘤风险相关,包括天然纤维和人造纤维在内的致癌纤维清单在不断扩大。暴露包括与工作有关的暴露和环境暴露,详见第7章。

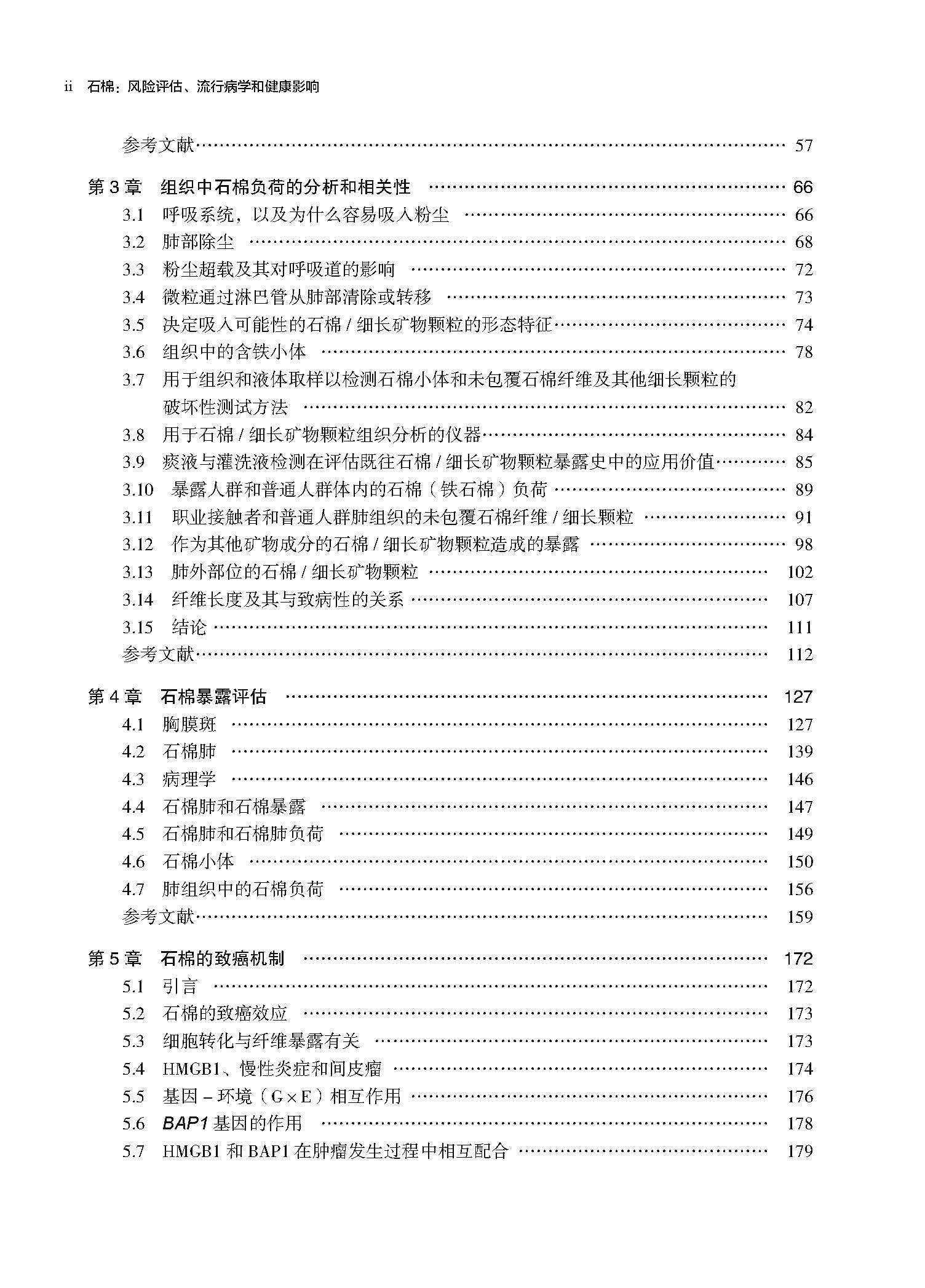

本书首先在第1章回顾了石棉暴露的历史,然后在第2~4章对用于验证石棉暴露的方法和标准进行了批判性分析。这是一个至关重要的问题,因为确定石棉暴露对于实施补救和制定预防措施及对医疗法律方面的考虑都至关重要。我们每个人都可能接触过石棉或类似石棉的纤维,因为包括石棉在内的致癌纤维存在于某些地区的自然环境中。人类和其他物种能够应对肺部自然本底水平的纤维,因为没有证据表明这些纤维会导致疾病。但是,当空气中这些纤维的浓度超过本底水平时,人们就会吸入大量纤维,这些纤维会沉积在肺部,引起炎症。纤维还可通过淋巴引流到其他器官。数年后,纤维沉积在组织中引起的慢性炎症过程会导致纤维化和胸膜斑,并在某些人身上还会引发间皮瘤和肺癌,这将在第6、7、10和15章中讨论。

尽管间皮瘤的发病率(每100000人)在下降,但美国间皮瘤的总数量却保持不变。这是由几个原因造成的:

首先,近几十年来人口大幅增长,尤其是70岁以上人口的比例在增加。癌症是一种遗传性疾病,主要影响老年人,因为他们在衰老过程中不可避免地积累了基因损伤:随着老年人口数的增长,癌症也随之增加,包括间皮瘤。

其次,我们正在开发农村地区,这些地区通常是荒凉的,以前很少有人居住,例如内华达州的莫哈韦沙漠,蒙大拿州、北达科他州和南达科他州的荒地。在这里,开发商在不知情的情况下,在含有各种矿物纤维(包括石棉、叶蛇纹石和毛沸石)的地形上修建了道路、建造了城镇。正如第7章所讨论的,所有这些矿物纤维都对人体有致癌性,长期接触可能会导致间皮瘤。第8章将讨论与接触石棉相关的影像学检查结果。

再次,我们已经观察到放射治疗后诱发的间皮瘤明显增加。在过去几十年里,放射治疗一直被用于治疗淋巴瘤、精原细胞瘤和妇科肿瘤,患者往往是年轻人。这种疗法非常有效,治愈了大多数癌症患者。然而,治疗性辐射会对照射区内的正常细胞造成广泛的基因损伤。在5年或更长时间后,其中一些患者患上了各种肉瘤,包括胸膜和腹膜间皮瘤,因为胸膜和腹膜不可避免地位于接受治疗性辐射的区域内。

最后,目前有12%~16%的间皮瘤是由BAP1基因或其他较少见的抑癌基因的种系突变引起的。这些间皮瘤,尤其是在没有证据表明接触过石棉的情况下,具有有别于其他间皮瘤的独特临床特征:

这些间皮瘤大部分发生在55岁以下的人身上,而石棉所致间皮瘤通常发生在老年人身上。

男女比例为1∶1,而石棉所致间皮瘤的男女比例为4∶1~9∶1。胸膜与腹膜的比例为1∶1,而石棉所致胸膜间皮瘤与腹膜间皮瘤的比例为4∶1~9∶1。

最重要的是,这些间皮瘤患者中位生存期为6~7年,有些患者被治愈,并在20多年后死于其他疾病或年老体衰。这与石棉所致间皮瘤6~18个月的存活期形成了鲜明对比。令人遗憾的是,石棉所致间皮瘤都是致命的,详见第10章。

第15章对与石棉暴露有关的其他疾病和恶性肿瘤进行了批判性综述。第8章讨论了石棉对免疫的影响,第12章讨论了与新的多组学组织和生物信息学分析有关的新发现。

第16章探讨了美国与间皮瘤相关的医疗法律问题,这一法律诉讼每年涉及数十亿美元的资金流转。这一章由在该诉讼对立双方工作的三位经验最为丰富、备受尊敬的律师共同撰写。

本书各章节由该领域的一些顶尖国际专家撰写,深入探讨了这些问题以及更多相关的复杂情况。我们撰写本书的目的在于,让读者了解接触细长矿物颗粒所引发的问题,并通过这种认识,最大程度地减少接触,进而降低纤维诱发疾病的后续风险。

至于未来,近期的临床试验对免疫疗法和手术治疗间皮瘤患者的价值提出了质疑。未来几年,这些治疗方式可能只会用于部分患者,而非所有患有这种恶性肿瘤的患者。第13章和第14章对此进行了讨论。从积极的方面来看,我们希望有关石棉致癌机制和间皮瘤发病机制的研究成果能够推动靶向疗法的发展,从而干预这一过程,预防或延缓肿瘤生长。

我们满怀希望并乐观地认为,研究携带种系突变的人一方面易患间皮瘤,另一方面又能有效对抗间皮瘤生长这一矛盾现象,可能会为这种致命癌症带来新的有效疗法。目前,贝塞斯达国立癌症研究所(NCI)医疗中心正在进行两项相关的临床试验。携带种系突变的间皮瘤患者能否为间皮瘤治疗提供新的途径呢?让我们拭目以待,我们非常希望如此。

Michele Carbone

Ronald F. Dodson

Harvey Pass

Haining Yang

目录

来源:肿瘤界