2025年8月30日,JCR1区国际知名期刊European Radiology在线发表上海市肺科医院介入科、肿瘤综合诊治中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科、医务科等多学科团队的最新成果,题为“Pulmonary arterial blowout syndrome as a serious adverse event in patients with advanced lung cancer: a 12-year retrospective study”。团队首次提出并定义了肺动脉爆裂综合征(Pulmonary Arterial Blowout Syndrome, PABS),填补了肺癌相关中央型肺动脉源性致命大咯血在风险分层与早期干预领域的空白,为临床诊疗提供了一条“量化评价-影像预警-介入治疗”的全新路径。上海市肺科医院江森教授与苏春霞教授为该论文的共同通讯作者,介入科马旭主治医师、呼吸与危重症医学科张黎教授与医务科徐鑫教授为该研究的共同第一作者。

随着肺癌治疗方式的不断进步,晚期肺癌患者生存期已得到显著延长,但治疗过程中并发的各类严重不良事件(SAE)已成为限制晚期肺癌患者继续抗肿瘤治疗的主要障碍。其中,大咯血是最危急的SAE之一,尽管发生率不足10%,一旦救治不及时,死亡率可超过50%。传统观点认为咯血的责任血管多源于支气管动脉为主的体动脉血管,然而,当肿瘤位于肺门或纵隔时,一旦出现病灶内的坏死或空洞形成,中央型肺动脉(CPA)可被侵蚀甚至破裂,导致瞬间大量血液涌入气道,引发窒息与血流动力学崩溃,数分钟内即可致命,可被认为是最致命的出血性事件。

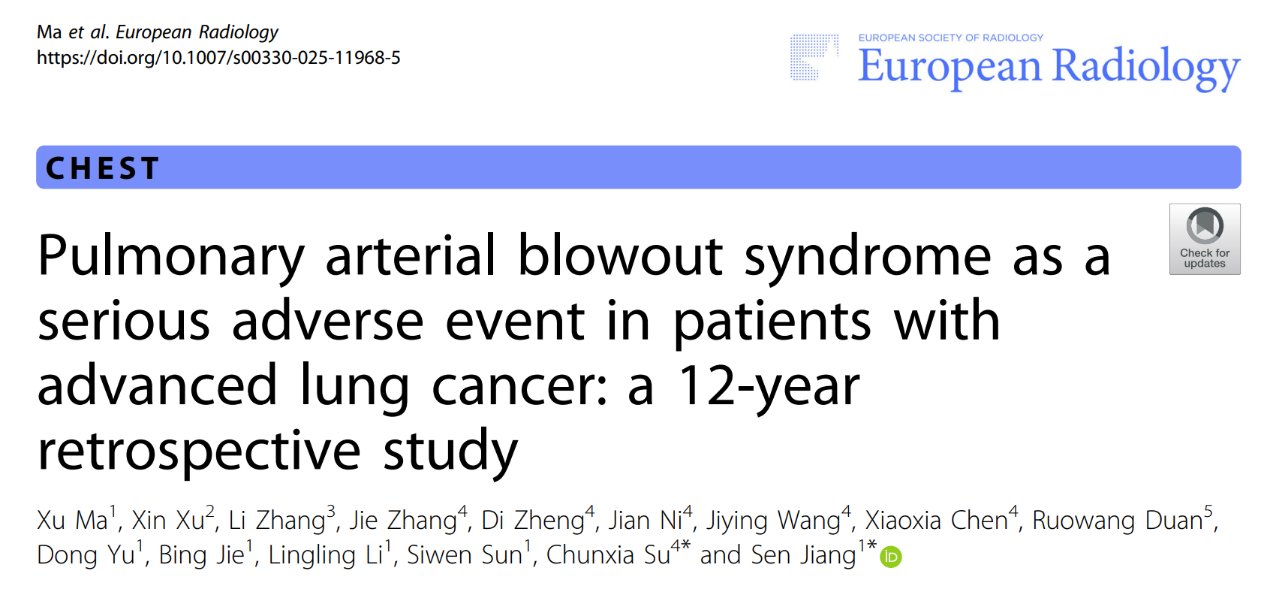

图1. 三种不同类型CPA异常示意图。A:由假性动脉瘤起源于CPA;B:CPA直接暴露于肿瘤空洞内;C:CPA被肿瘤进行性坏死及小空洞包绕。

目前此类并发症的诊疗面临着一系列挑战:1)识别盲区,CPA源性出血罕见且起病急,早期的临床及影像表现缺乏特异性,极易发生漏诊;2)缺乏量化工具,目前尚无相关的风险分级标准,无法提前锁定高危患者;3)救治窗口极短,从首次少量痰血到致命大咯血,可在数小时至数天内进展,传统内科止血或体动脉栓塞对CPA异常引发的大咯血无效;4)数据缺口,既往研究多为小样本个案,缺乏大样本、系统性证据支持早期筛查与干预策略。

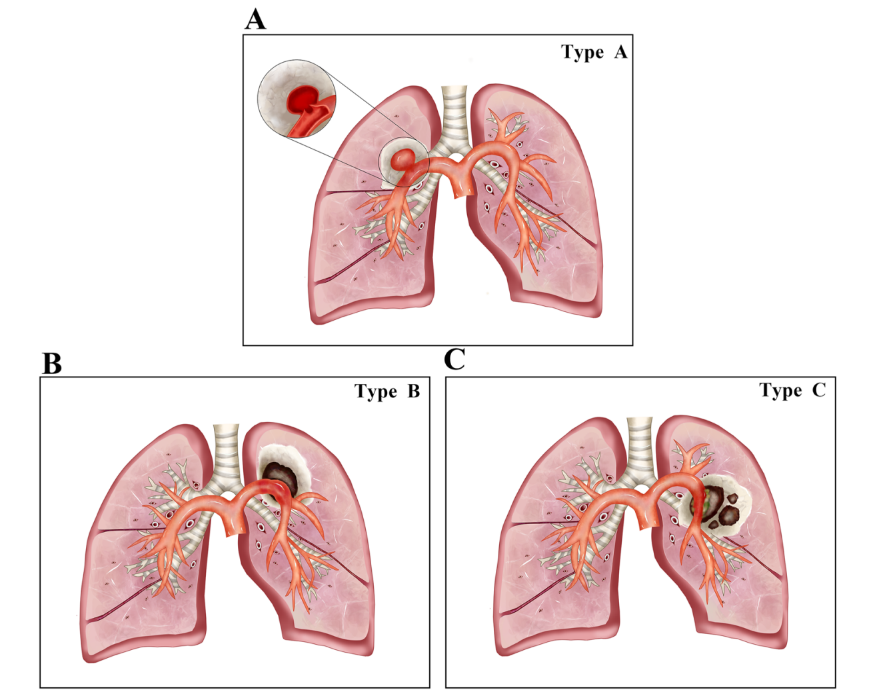

为此,本研究通过回顾性分析2012年至2024年间上海市肺科医院院内患者的相关案例,先以886例晚期肺癌院内死亡队列筛选出血原因,通过倾向评分匹配队列评估院内肺癌突发大咯血死亡的危险因素,明确了CPA异常、肿瘤坏死/空洞、进行性恶臭或血性痰为肺癌大咯血死亡的独立危险因素,并评估构建了PABS分级体系,包括先兆破裂型(一级)、预兆破裂型(二级)以及急性破裂型(三级)。随即从检出CPA异常的患者中,按时间分为A组(2012–2018,早期管理阶段)与B组(2019–2024,实施早期CTA筛查-介入阶段),进行纵向比较,进一步明确了早期CTA筛查联合血管内介入治疗(肺动脉栓塞和隔绝术)可显著改善各等级PABS的死亡率,延长生存时间。

表1. PABS定义及三种分级

相较于既往研究,本研究首次提出并系统定义PABS,填补CPA源性咯血的风险分层空白,通过大样本真实世界证据证实“影像早筛-即刻介入”的有效性及安全性,建立了可复制的多学科闭环流程,为相关诊疗提供了直接依据,形成从危险因素验证到干预效果评估的完整证据链。通过定期监测、危险预警与及时干预实现PABS患者生存获益量化,首次证实早期介入可将中位生存时间从约1.5年提升到3年,可显著降低死亡率、延长生存期。

专家简介

江森 教授

教授、副主任医师

同济大学附属上海市肺科医院 介入科学科带头人

上海市医师协会肺栓塞和深静脉血栓防治联盟介入学组组长、中国抗癌协会肿瘤介入学专委会青年委员会副主任委员、亚太血管学术联盟出血防治专业委员会副主任委员、呼吸介入放射学俱乐部主席。以第一作者和通讯作者发表论文47篇,其中SCI 23篇,单篇最高(IF=10.262),参编著作4部,专家共识通讯作者1篇。在肺癌及肺外转移性肿瘤、上腔静脉综合征、肺血管畸形、肺栓塞、深静脉血栓、肺动脉高压、气食道疾病和乳糜胸等疾病的介入诊疗方面具有极高的学术造诣。迄今完成各类介入手术3万多例,其中多项介入治疗技术全国领先,呼吸系统年介入手术量6000余台,国内排名第一咯血介入治疗超1500例/年,全球单中心排名第一,恶性上腔静脉综合征和肺血管畸形等的介入治疗量均居国内单中心第一。

苏春霞 教授

教授、主任医师、博士生导师

同济大学附属上海市肺科医院 肿瘤综合诊治中心主任

国家重点研发计划首席科学家,同时担任美中抗癌协会联席主席、国际肺癌协作组织多学科委员会委员等职务。苏教授深耕肺癌精准诊疗临床基础转化领域20余年,近五年主持国家重点研发计划1项、国家自然科学基金4项、省部级课题10余项,牵头国内多中心研究21项。她先后入选上海市优秀学术带头人、上海市东方英才拔尖项目,以第一或通讯作者身份在Lancet Respir Med、Cancer Cell、Signal Transduct Target Ther等顶尖学术杂志发表论文 50 余篇,并荣获国家科技进步二等奖、中国抗癌协会科技奖一等奖、上海市科技进步一等奖、上海市“医树奖”一等奖等多项权威奖项。

马旭 主治医师

同济大学附属上海市肺科医院介入科 主治医师

亚太血管学术联盟出血防治专委会、中国中医药信息学会中西医结合介入分会委员、上海市抗癌协会实体肿瘤聚焦诊疗专委会委员。近3年主持上海市抗癌医学会课题1项,参与上海市科委、院级重点课题及国自然面上项目2项,担任多项IIT与GCP研究Sub-PI。以第一作者发表SCI论文10篇,累计IF>60分,单篇最高11.29分(CHEST),参与撰写专著2部、专家共识2篇,长期从事于肺部恶性肿瘤、出血性疾病、以及VTE的介入诊疗。

论文链接:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-11968-5

来源:肿瘤界