10月17日-19日,2025年乳腺癌规范诊疗与质量控制大会暨全国重点实验室乳腺癌学术年会在北京盛大召开。会议期间,一部备受瞩目的学术专著——《恶性肿瘤类器官标准化建设与应用》隆重发布,引发业界广泛关注。该书由国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院马飞教授、刘芝华教授主编,清华大学出版社出版,为恶性肿瘤类器官领域注入了规范化发展的新动能。

类器官技术为肿瘤研究提供了贴近临床的优质模型,但其构建、质控等环节缺乏统一规范,成为技术转化的瓶颈。为推动该技术的规范化、标准化和产业化进程,《恶性肿瘤类器官标准化建设与应用》广泛汲取国内外该领域的最新研究进展与实践经验,系统梳理了恶性肿瘤类器官从基础构建到临床转化的全链条知识,涵盖各类实体瘤类器官的培养标准化、质量控制、生物样本库建设等关键环节,并深入探讨了其在精准医疗中的创新应用。该专著无疑为从业者提供了一部不可或缺的行动指南与标准参考。

主编介绍

马飞

医学博士,主任医师,教授,博士研究生导师;国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任,教育部长江学者特聘教授,教育部高端人才计划特聘教授,中国医学科学院/北京协和医学院长聘教授,国家癌症中心抗癌学者,分子肿瘤学全国重点实验室学术带头人。兼任健康中国研究中心癌症防治专委会主任委员、国家肿瘤规范化诊治质控中心乳腺癌专委会副主任委员、中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会副主任委员、中国药师协会肿瘤专科药师分会副主任委员、Cancer Innovation主编等职。

长期从事实体肿瘤内科治疗的临床及转化研究,尤其擅长乳腺癌的药物治疗与综合管理,在肿瘤精准诊疗和抗肿瘤新药临床研发领域亦具有丰富经验。创建肿瘤全方位、全周期管理新模式,推动建立肿瘤心脏病学、肿瘤生育学等新兴亚学科。承担国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等国家级科研项目,牵头多项国际或国内多中心临床研究与Ⅰ期临床研究。获得国家发明专利或软件著作权授权16项,获得国家科技进步奖二等奖及省部级科研奖励10余项,获得“中国肿瘤青年科学家奖”。在BMJ、Nature Medicine、Lancet Oncology、Journal of Clinical Oncology、Cancer Cell等期刊发表学术论文100余篇,牵头制定行业指南、规范20余部,主持或参与编译肿瘤学专著20余部。

刘芝华

理学博士,研究员,教授,博士研究生导师;国家癌症中心副主任,中国医学科学院肿瘤医院副院长,分子肿瘤学全国重点实验室主任。国家杰出青年科学基金获得者,教育部高端人才计划特聘教授,科技部创新团队和教育部创新团队负责人,中国医学科学院/北京协和医学院长聘教授。兼任健康中国研究中心癌症防治专委会副主任委员、中国病理生理学会肿瘤专业委员会副主任委员、Journal of the National Cancer Center副主编、Cancer Letters和American Journal of Cancer Research编委等职。

长期从事食管癌、乳腺癌等恶性肿瘤的基础和应用基础研究,针对肿瘤异质性制约肿瘤临床疗效的关键瓶颈,在分子分型、异质性演化机制和精准诊疗等方面取得系列成果。提出食管癌分子分型体系,指导“分型而治”的精准治疗;构建肿瘤免疫分型体系,优化免疫治疗策略,推动精准免疫治疗发展;解析瘤内异质性驱动机制,发掘一组新靶点与新治疗策略,为肿瘤治疗开辟新路径。承担国家重点研发计划、国家自然科学基金基础科学中心项目、重点项目和重点国际合作项目等30余项。获得国家发明专利9项,实现专利转化3项。研究成果获国家科学技术进步奖一等奖及省部级奖励等7项。发表SCI论文150余篇,其中通讯及共同通讯作者论文126篇(Cancer Cell 4篇,Cell Research 2篇,PNAS 2篇,Cancer Research 6篇),被引用1.7万余次,H指数72。近5年连续入选爱思唯尔“中国高被引学者”。

编委名单

主 编

马 飞 刘芝华

编 者(按姓氏拼音排序)

曹建忠 陈志刚 董 瑞 董岿然 方 闯

高 梅 洪军杰 胡 兵 黄 建 黎立喜

李 峰 李 宁 李清丽 李斯丹 刘海洋

刘也夫 罗 阳 钱海利 史业辉 王 亮

王海涛 王槐志 王启鸣 魏 嘉 杨 菊

杨 农 叶韵斌 尹如铁 曾晓媛 张 剑

张 雪 郑 璐 朱 滔

审稿专家(按姓氏拼音排序)

段博识 郭晓静 黄晨荣 江一舟 姜大朋

雷增杰 李 曼 李敬东 刘权焰 路 平

吕雅蕾 尚方剑 盛 湲 孙舒岚 王 昊

王丽丽 王瓯晨 王文娜 魏 冰 魏淑青

邬 麟 徐 琰 杨 卓 姚庆娟 张 娣

张永昌 赵 烨 朱 波

前言

恶性肿瘤作为威胁人类健康的重大公共卫生问题,其防治研究始终是全球医学界关注的焦点。近年来,随着生命科学技术的飞速发展,类器官技术应运而生,为肿瘤研究提供了前所未有的模型工具。恶性肿瘤类器官能够在体外高度模拟源肿瘤的组织结构、细胞类型及分子特征,在很大程度上保留肿瘤的异质性和微环境特性,为肿瘤发生发展机制探索、药物筛选与评价、个体化治疗策略制定以及耐药性研究等提供了更接近临床实际情况的实验平台。然而,该领域仍处于发展阶段,在模型构建、培养标准化、质量控制和数据解读等方面尚缺乏统一的规范与共识,这极大地限制了技术的推广、数据的可比性以及临床转化的效率。

在此背景下,我们深感亟需一部系统阐述恶性肿瘤类器官从基础构建到临床应用的专著,以推动该技术的规范化、标准化和产业化进程。本专著《恶性肿瘤类器官标准化建设与应用》正是基于这一目标,广泛汲取国内外该领域的最新研究进展与实践经验,旨在为从事相关研究的科研人员、临床医生以及生物医药产业工作者提供一部兼具理论高度与实践指导价值的专业参考书。

全书系统涵盖了恶性肿瘤类器官技术的发展历程、各类实体瘤类器官的构建方法、培养体系的标准化方案、质量评估与控制体系、类器官生物样本库的建立与管理,以及在肿瘤机制研究、药物开发、药敏检测指导临床精准治疗等领域的创新应用。我们不仅详细梳理了关键技术环节的操作规范与常见问题的解决方案,还深入探讨了当前面临的挑战与未来发展方向,力求做到系统全面、重点突出、实用性强。

本书的顺利出版,得益于众多专家、学者和同仁的共同努力。在此,我们要向所有为本书作出贡献的人员表示诚挚的谢意。特别感谢参与编写和审稿的各位专家学者,他们以严谨的学术态度和丰富的专业知识,对书稿进行了认真编写及评审,提出了许多宝贵而中肯的修改意见,显著提升了本书的学术质量和内容准确性。同时,我们尤其要感谢分子肿瘤学全国重点实验室全体科研人员在技术研发、数据支持及学术指导方面的重要贡献,为本书核心内容的形成提供了关键支撑,也让书中呈现的技术规范与应用方案更具科学性和实践指导性。

最后,我们期望本书能够成为连接基础研究与临床应用的桥梁,为推动我国恶性肿瘤类器官技术的标准化、规范化发展贡献一份力量,并最终助力于提升肿瘤防治水平,造福广大患者。限于编者水平和时间,书中难免存在疏漏与不足之处,恳请广大读者和同行专家批评指正,以便我们在后续工作中不断完善。

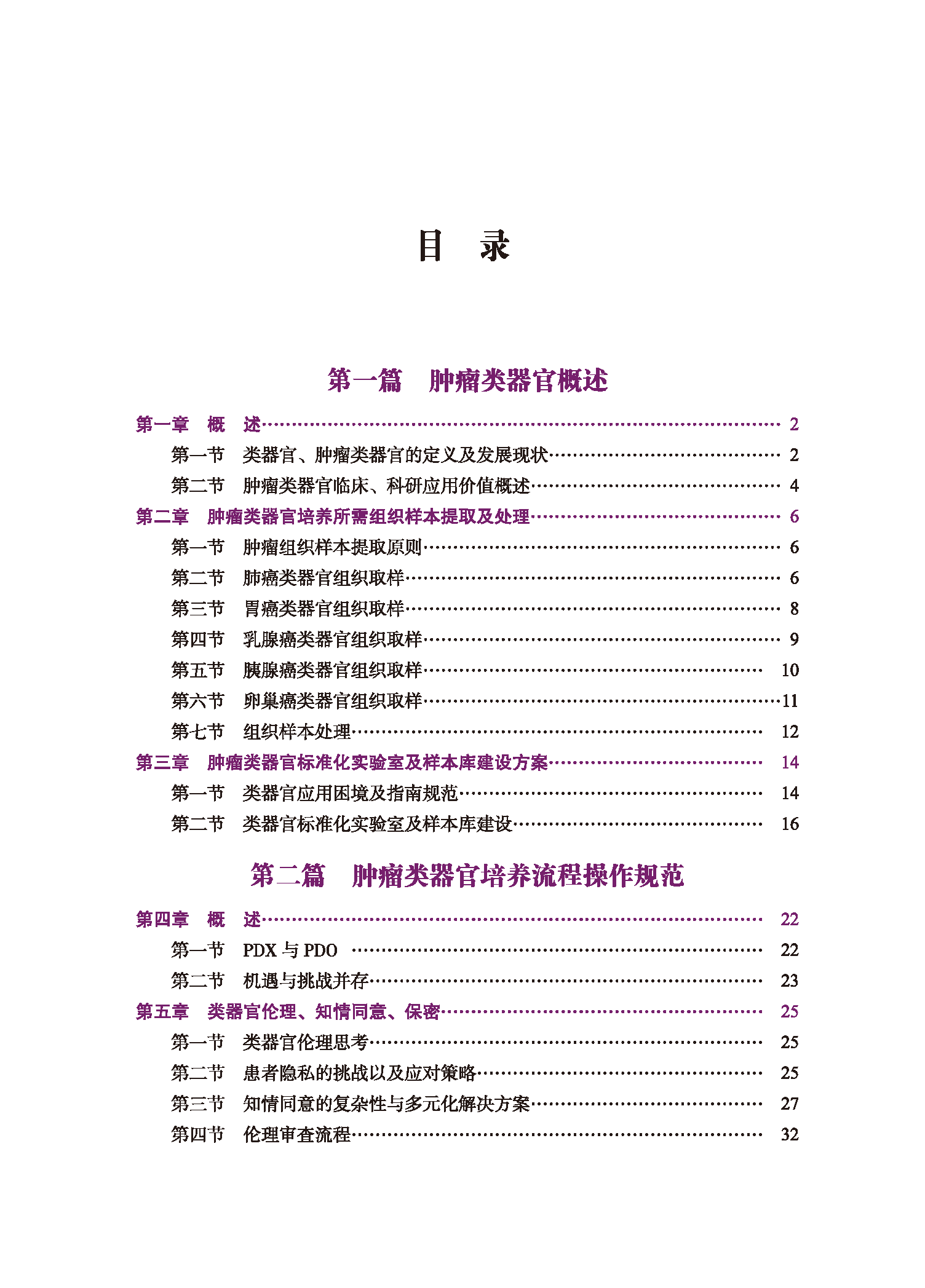

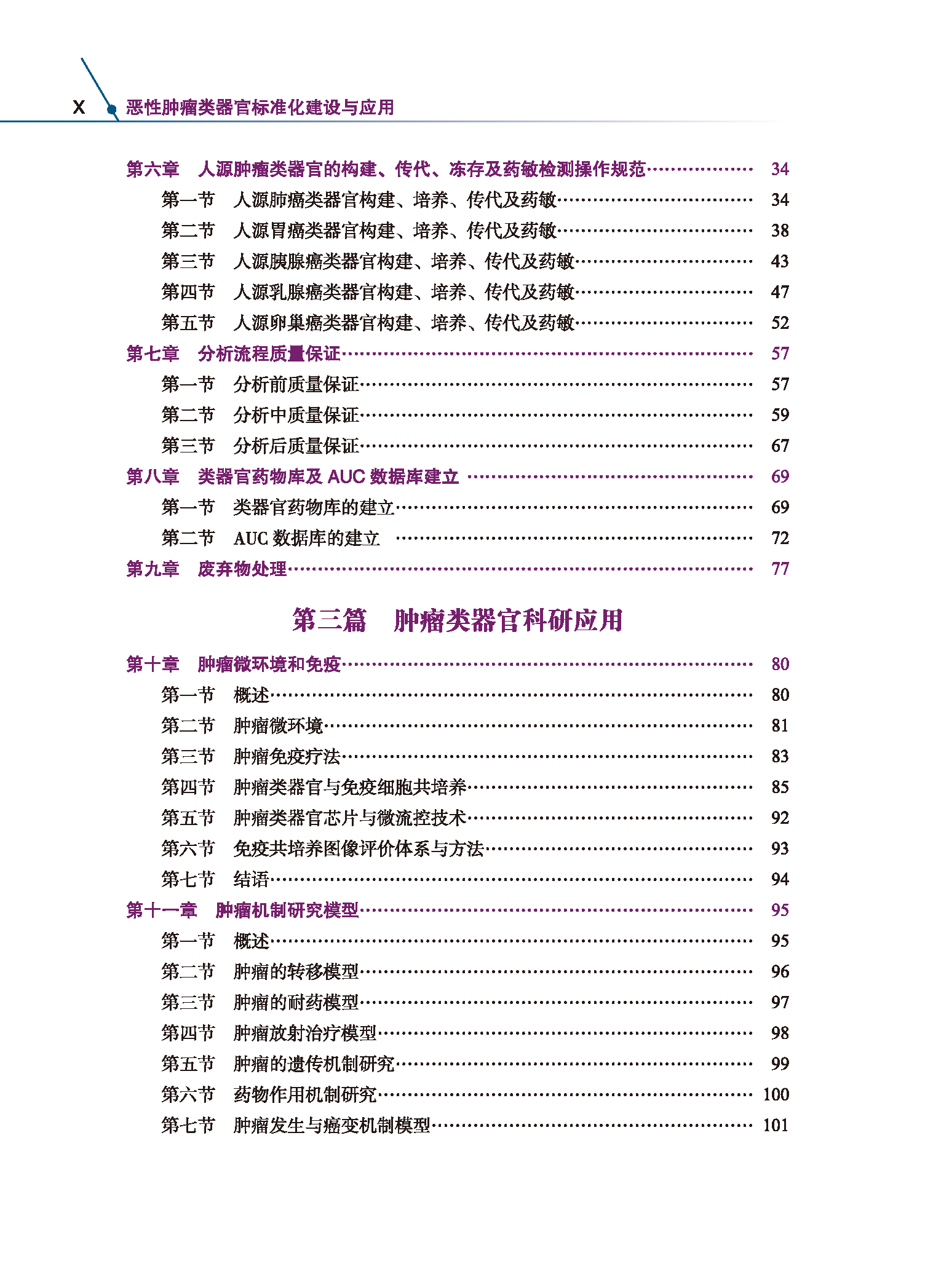

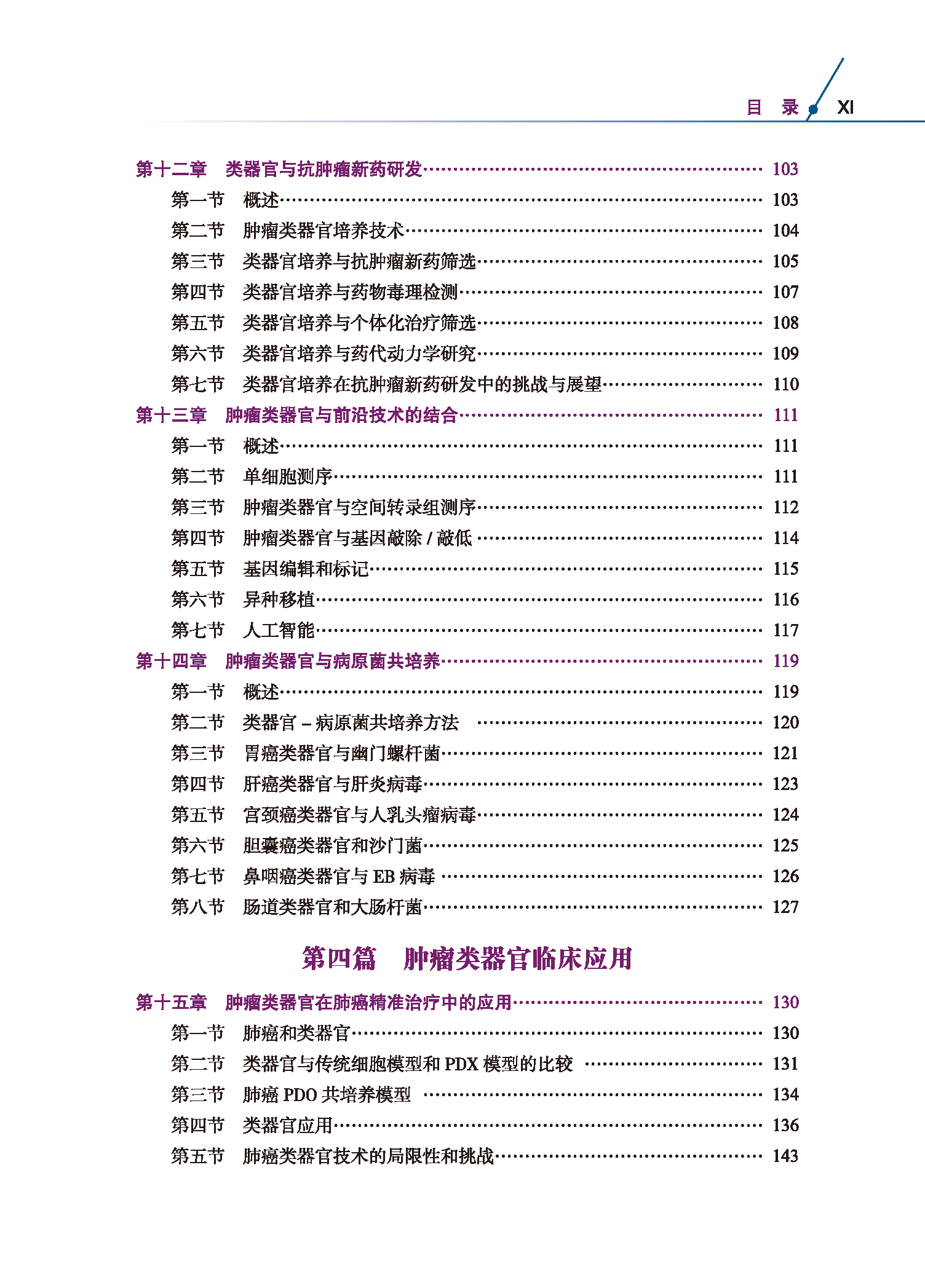

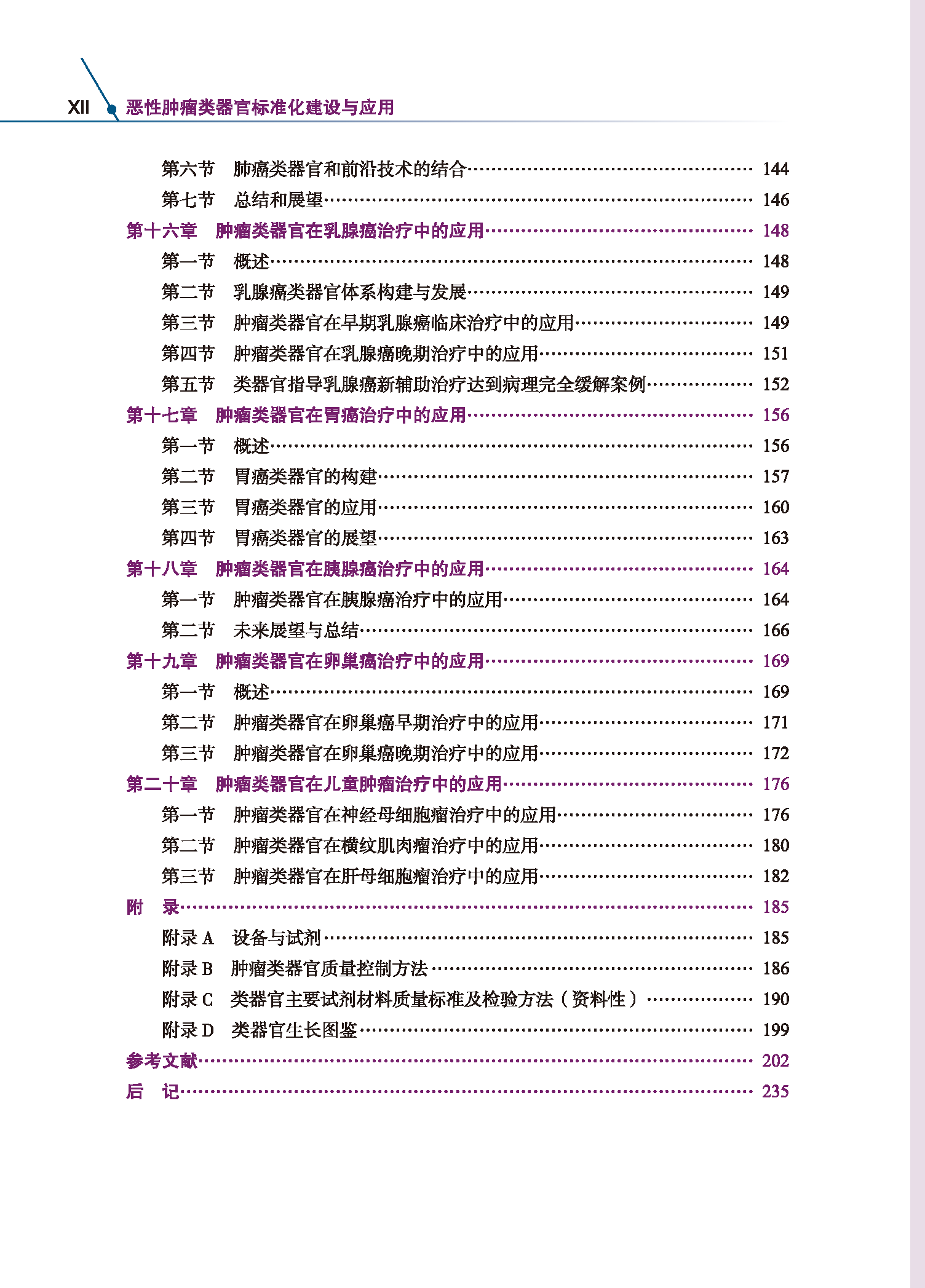

目录